搜索结果: 61-75 共查到“技术哲学”相关记录218条 . 查询时间(0.978 秒)

科学与民主是新文化运动的旗帜。随着时代的发展,它们却呈现出不容忽视的张力。为缓解这种张力,本文第一节追溯了柏拉图的超验科学/洞穴政治的规划,这是人们理解科学与政治的主导范式。第二节论证现代科学不是超验科学而是内在科学,后者代表着在世科学家的实践成就。第三节致力于反思政治观念,提出洞穴政治应让位于宇宙政治,将共存或公共世界的构成作为政治的核心议题。第四节指出科学总是已经置身于广场(agora),真理...

应北京师范大学哲学学院董春雨教授的邀请,美国弗吉尼亚大学教授保罗·汉弗莱斯(Paul Humphreys)于2017年9月5日至9月8日在北京师范大学参加“短期引智项目”之“复杂性与突现”国际工作坊暨当代科学哲学前沿问题国际研讨会活动。保罗·汉弗莱斯教授是国际知名科学哲学家,曾任美国科学基金委员会副主席、美国哲学学会国际部主任、弗吉尼亚大学哲学系主任等职,兼任国际著名杂志Synthese、Phil...

李三虎:技术生成的哲学解析

技术生成 生命活动 能动者 技术行动纲领

2019/11/18

技术生成作为一个重要的哲学问题,实际上是一个人—世界关系问题。目前一种流行的技术哲学观点是斯蒂格勒的人的身体缺陷及其技术弥补观点。但是,这一先验判断作为技术生成的一种向前的历史入场形式,必须要落实到人类脱离动物世界的向后追溯姿态上来,也即必须要强调生命是技术生成的条件。由此可以借用阿伦特的“生命活动”概念,将技术的生成展示为如下逻辑秩序。一是“劳动动物”诉诸劳动,逐步将自然物纳入自身的生存范畴,代...

在斯诺的“两种文化”概念提出半个多世纪之后,即使面对人性和人心这一人文与科学都共同关注的领域。两种文化也因其各自所蕴含的旨趣、立场、视角、方法、气质和成果的差异而表现出某种隔阂、误解、相斥甚至敌对。而现在我们也已经看到,在当代心智科学研究中,认知科学已深深涉入传统的人文和社会科学的很多领域,形成诸多交叉学科。鉴于这种情形,我们力图在认知科学中探讨斯诺曾提出的“第三种文化”的可能性:它的旨趣、状况和...

习近平总书记在中央财经委员会第二次会议上强调,“关键核心技术是国之重器”。近年来,我国科技事业发展取得很大成就,科技创新能力显著提升,但我国科技发展水平特别是关键核心技术创新能力同国际先进水平相比还有很大差距。如何增强自主创新能力?怎样激发创新活力?中国参与全球科技治理,国际科技交流合作面临什么新情况?带着这些核心技术之问,本报记者在国内外走访数十家企业和科研机构,展开深度调查。

文化神经科学作为一门融合性的新兴学科,实现了最广阔的文化背景与最微观的脑神经网络之间的互动和对话。因此,文化神经科学所倡导的神经—文化交互作用模型从某种程度上表明学科兴起并不仅是一种方法论上的革新,同时,其学术主张使得融合视野引领心理学研究范式的变革成为可能。从文化学视角,文化神经科学也面临着心理学方法的工具主义滥觞、文化语意的误读、理性精神张扬及人的主体性失落等局限。

金帆:从“设计生命”到理解生命——对生命科学的哲学阐释

设计生命 理解生命 生命科学 哲学阐释

2019/11/18

2010年以来,人工智能和生命科技作为科技发展的两大前沿,呈现出蓬勃发展的态势,并对人类生活发生着日益深入、广泛的影响。2010年,基因科学家温特尔(John Craig Venter)带领他的团队在实验室合成了第一个人工合成细胞,命名为“辛西娅”(Synthia),并称它是第一种“以计算器为父母的自我复制的生物”。今年,人类的创造物“阿尔法狗”以3∶0大败柯洁,成为围棋界的“上帝之手”。人类对世...

深度挖掘墨学的科技思维理念

深度 挖掘墨学 科技思维 理念

2019/11/18

2018年6月9日,由枣庄学院、中华炎黄文化研究会自然国学委员会主办的墨学与自然国学高端论坛在山东枣庄举行。与会学者围绕东方自然哲学、墨家科技思想、墨学的地位和作用等相关论题进行了深入探讨。

谭笑:对默会知识涉身问题的实验研究的分析

默会知识 具身 模拟游戏 实验

2019/11/18

默会知识的涉身问题一直有诸多争议,柯林斯和埃文斯基于以往一些经典思想实验提出最小具身论题,并针对性地类比图灵实验设计了“模拟游戏”这一实验来验证这一论题。本文认为这一实验基于两个前提:行为主义、身体的感知与更高阶的认知活动、特别是语言的习得和运用之间的关系的简单对应关系,但这并不能确立其所预期的交互性专能和最小具身论题。

刘建义:数字中国建设的现实意义和行动支点

数字 中国建设 现实意义 行动支点

2019/11/18

没有信息化,就没有现代化。信息化代表新的生产力和新的发展方向,将助成生产力质的飞跃,引发生产关系的重大变革。习近平总书记指出,当前,以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术日新月异,给各国经济社会发展、国家管理、社会治理、人民生活带来重大而深远的影响。加快数字中国建设,就是要适应我国发展新的历史方位,全面贯彻新发展理念,以信息化培育新动能,用新动能推动新发展,以新发展创造新辉煌。

张含:自我是幻觉吗——回应关于自我的反实在论(图)

自我 实在论 反实在论

2019/11/19

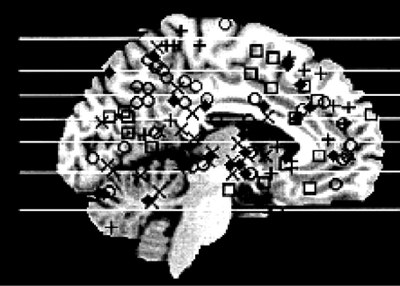

在常识态度中,人们对于自我的实在性具有十分自然的直觉,笛卡尔的实体自我理论在哲学层面也具有深远影响。然而历史上却从来不乏学者质疑自我的实在性、将其视作一个“幻觉”。本文首先介绍三种具有代表性的关于自我的反实在论:休谟的经验主义反实在论,来自当代脑科学研究成果的反实在论,以及丹尼特的反实在论。然后依次回应这些挑战,捍卫自我的本体论地位。最后在此基础上对自我实在性之争做出评述。

薛少华:作为虚拟自我的真实自我是否可能

虚拟化身 混合经验 视知觉 虚拟现实

2019/11/19

在心理学关于自我意识的实验中,视知觉一直是被试用来进行主观报告的核心实验指标之一。通过对检测自我意识的镜子反射实验的分析,吉布森的生态光学理论与常和曹(2017)的研究均在不同理论层次上证实了这个观点:视知觉对于自我意识的形成与塑造具有非常核心的作用。随着虚拟现实技术的出现,使用者的视知觉系统所接收的信息与其身体行动信息一起产生了数种不同的混合经验。处于虚拟环境中的虚拟化身成为了一种身处真实世界使...