搜索结果: 46-60 共查到“知识要闻 核科学技术”相关记录1368条 . 查询时间(1.182 秒)

《2023年国外核工业与技术重大发展动向》在京成功发布(图)

2023年 国外核工业 重大发展动向

2024/1/12

全国核电运行情况(2023年1-6月)(图)

核电 运行情况 核电机组

2024/1/12

中国科学院近代物理研究所提出提升重离子辐射诱变育种效率和质量新策略(图)

重离子辐射 诱变育种 质量

2023/7/26

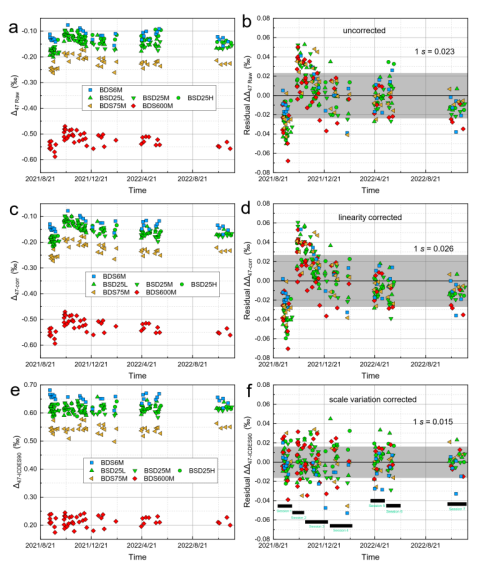

中国科学院广州地球化学研究所提出碳酸盐团簇同位素数据标准化新方法(图)

碳酸盐团簇 同位素 数据标准化

2023/7/24

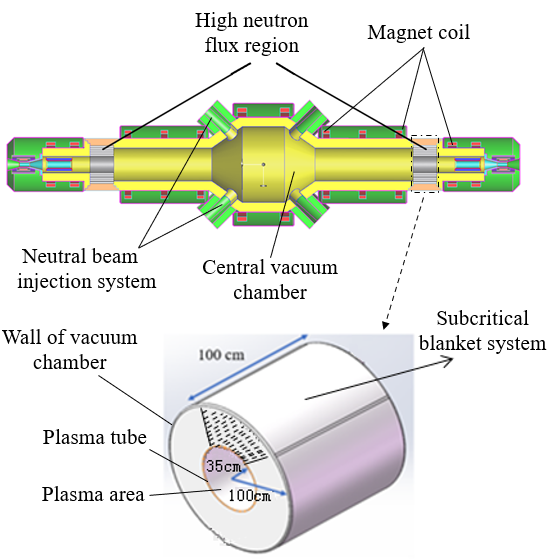

中国科学院合肥物质科学岛团队在聚变中子源生产医用同位素研究取得进展(图)

聚变中子源 医用同位素 核科学

2023/7/21

2023年7月18日,中国科学院合肥物质院核能安全所韩运成副研究员团队与湖北科技大学熊厚华等合作,在聚变中子源生产医用同位素研究取得新进展,相关研究成果发表在核领域期刊《核科学与技术》(Nuclear Science and Techniques)上。

国际首台大型非谐振全储能快循环脉冲电源通过测试(图)

非谐振 全储能 快循环 脉冲电源

2024/1/12

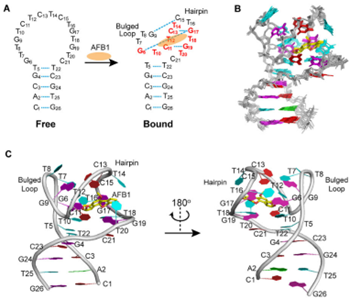

中国科学院精密测量院在核酸适体分子识别机制方面取得新进展(图)

核酸适体 分子识别 核磁共振

2023/11/5

2023年7月7日,精密测量院李从刚研究团队与中国科学院生态环境研究中心赵强等研究团队合作,利用核磁共振方法解析了黄曲霉毒素B1的核酸适体的高分辨溶液结构,揭示了核酸适体高亲和识别的分子机制。相关研究发表在学术期刊《核酸研究》(Nucleic Acids Research)上。

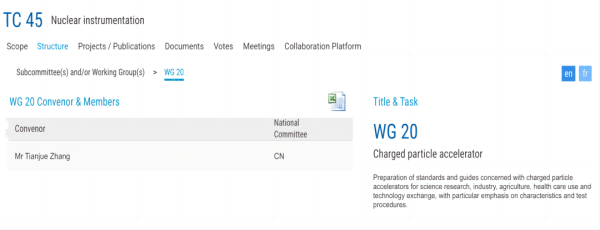

粒子加速器设备国际标准工作组获批成立(图)

粒子加速器 国际标准 工作组 获批成立

2024/1/12

2022年天然铀产业十大科技进展出炉

2022年 天然铀产业 十大科技进展

2024/1/12

中核战略规划总院铀资源分院揭牌成立

中核战略规划总院 铀资源 分院揭牌

2024/1/12

HEPS通用设施集成安装项目中的3个单体顺利通过四方验收(图)

HEPS 设施集成 单体 四方验收

2023/6/27

中国原子能科学研究院铯-137放射源年龄分析技术取得突破 (图)

铯-137 放射源 年龄分析技术

2024/1/12

兰州大学第二次青藏科考团队在气溶胶辐射效应方面取得新认识(图)

第二次 青藏科考团队 气溶胶辐射

2023/9/8