搜索结果: 1-15 共查到“知识库 古生物学”相关记录40条 . 查询时间(2.959 秒)

中国科学院西双版纳热带植物园古生态研究组介绍(图)

中国科学院 西双版纳 热带植物园 古生态

2023/9/17

重建巨犀体型演化过程及其古环境驱动机制(图)

巨犀 体型演化过程 古环境 驱动机制

2023/1/17

评估与标准古DNA实验方案相关的污染物(图)

古DNA 实验方案 相关污染物

2023/1/17

朱氏克拉通鸷:长着恐龙头骨和怪异身体的白垩纪鸟类(图)

朱氏克拉通鸷 白垩纪 鸟类

2023/1/17

甘肃兰州盆地发现大量中小型剑齿虎类揭示后猫类动物的系统演化(图)

甘肃兰州盆地 中小型剑齿虎 后猫类动物 系统演化

2023/1/17

镶嵌演化塑造鸟类的头骨(图)

镶嵌演化 鸟类 头骨

2023/1/17

猬亚科一新属种及其食壳性研究(图)

猬亚科 新属种 食壳性

2023/1/17

4.1亿年前玉海翼角鱼化石揭示有颌类关键特征演化(图)

4.1亿年前 玉海翼角鱼 有颌类 关键特征演化

2023/1/17

热河鸟头骨形态学及生态习性新研究(图)

热河鸟 头骨形态学 生态习性

2023/1/17

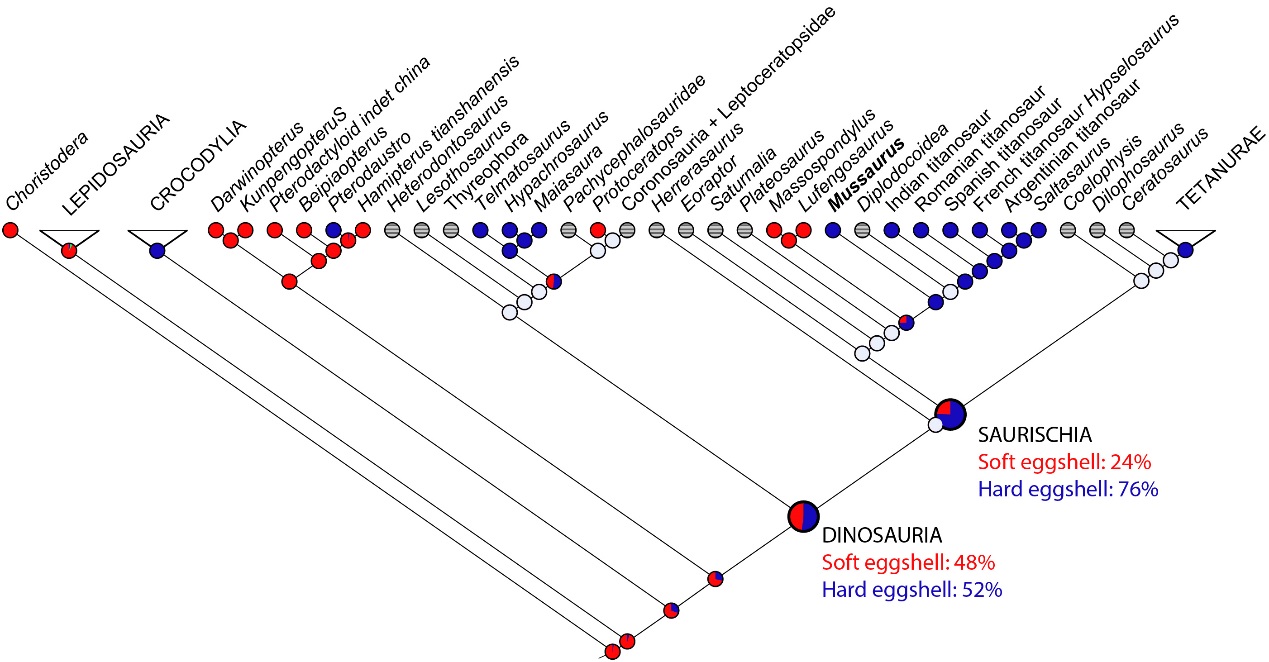

三叠纪的蜥脚形类恐龙蛋壳可能并非软壳(图)

三叠纪 蜥脚形 类恐龙蛋壳 非软壳

2023/1/17