搜索结果: 241-255 共查到“知识库 地质学”相关记录19400条 . 查询时间(1.597 秒)

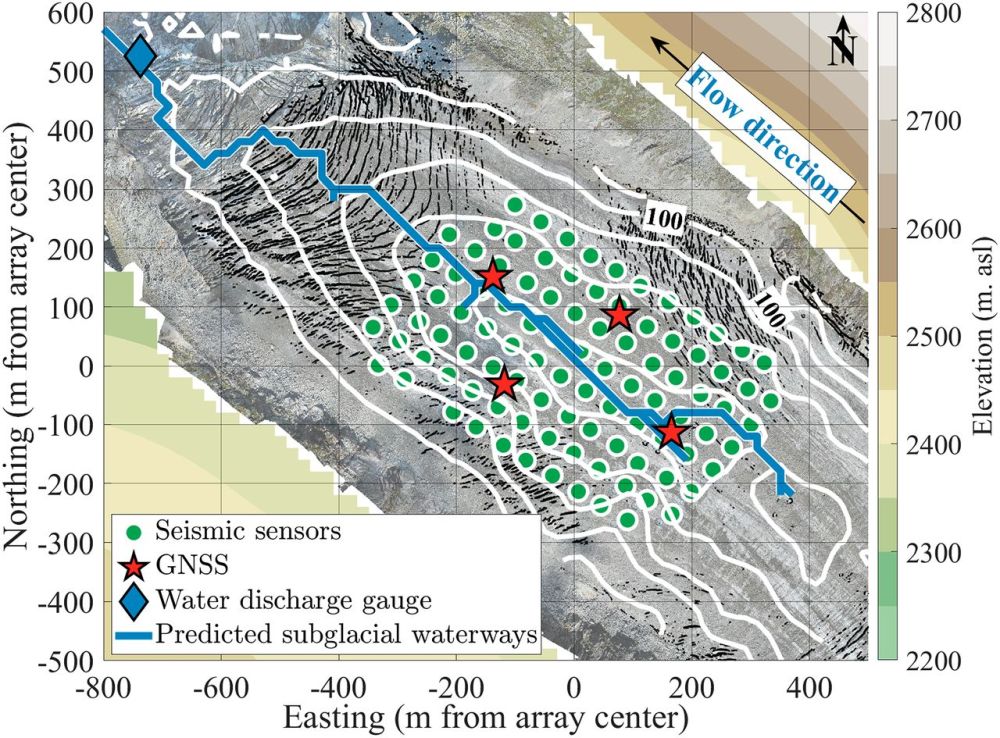

PNAS:利用密集地震阵列观测冰下水文系统及其动力学(图)

地震阵列 冰下水文系统 动力学

2023/1/14

辛光耀等-CMP:新特提斯洋俯冲起始阶段岩浆类型的快速转换——以土耳其Pozanti-Karsanti蛇绿岩为例(图)

新特提斯洋 俯冲起始阶段 岩浆类型 快速转换 Pozanti-Karsanti蛇绿岩

2023/1/16

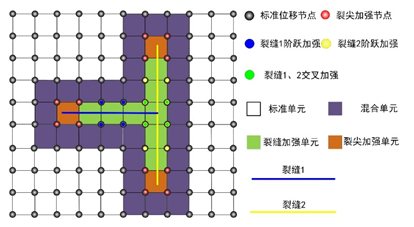

武汉岩土所含天然裂缝低渗储层水力压裂增渗机理研究取得进展(图)

水力裂缝 天然裂缝 主流期刊

2022/5/5

我国是能源消费大国,目前超过70%的石油,43%的天然气都需要从国外进口,这严重威胁我国能源安全。同时,我国页岩气、煤层气及致密气等非常规资源储量丰富,但非常规储层常具有低孔低渗的特征,需要通过水力压裂增渗后才能具备工业产能。另一方面,这些低渗储层中含有大量的天然裂缝,水力裂缝与天然裂缝相互作用且其缝网形成机理仍尚不明确,含天然裂缝储层水力压裂效果评估仍然十分困难。

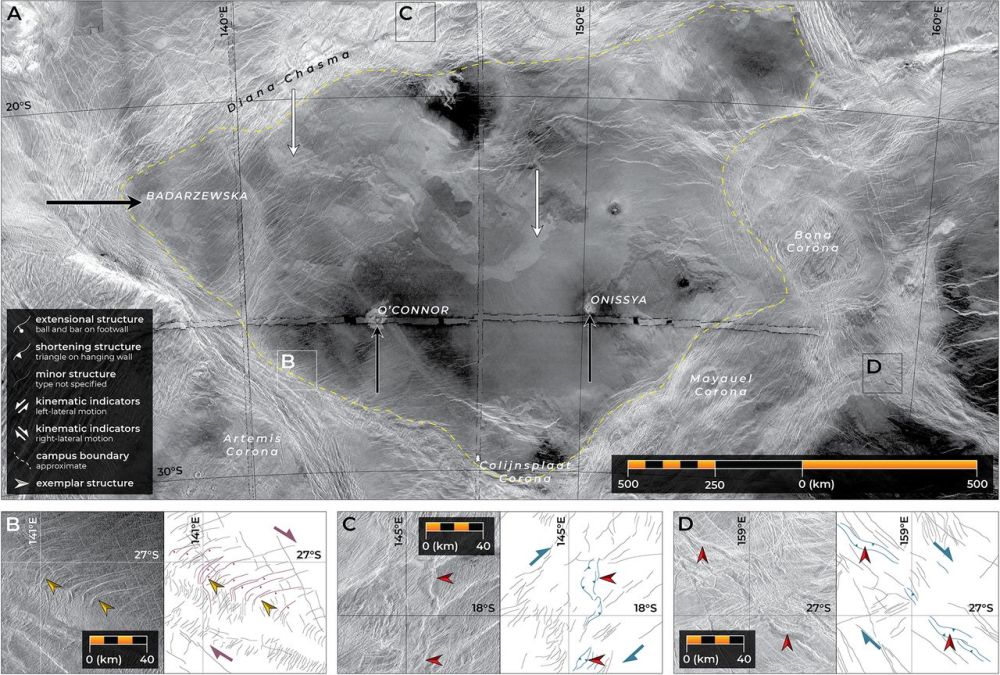

PNAS: 金星的“板块构造”——全球尺度分块运动的岩石圈(图)

金星 板块构造 全球尺度分块运动 岩石圈

2023/1/14

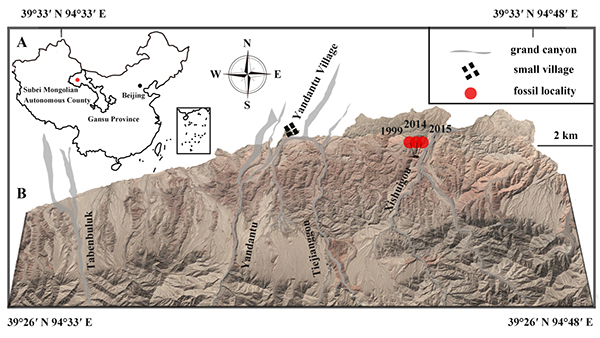

中国的半麝化石揭示牛总科动物角的早期演化(图)

半麝化石 牛总科 角 早期演化

2023/2/13

地热是绿色可再生清洁能源,以干热岩为代表的我国深部地热资源潜力巨大、前景广阔。大力开发利用干热岩深部地热资源对优化我国能源结构、助力如期实现“碳达峰、碳中和”庄严承诺具有重大意义。然而干热岩埋藏深、应力高、渗透性低、非均质性强、场地依赖性大,在热储建造、诱发地震、高效取热等方面还面临一系列难题,亟待深入认识关键机理、突破核心技术。模型试验是介于材料试验和现场工程试验之间的一种试验手段,一方面比材料...

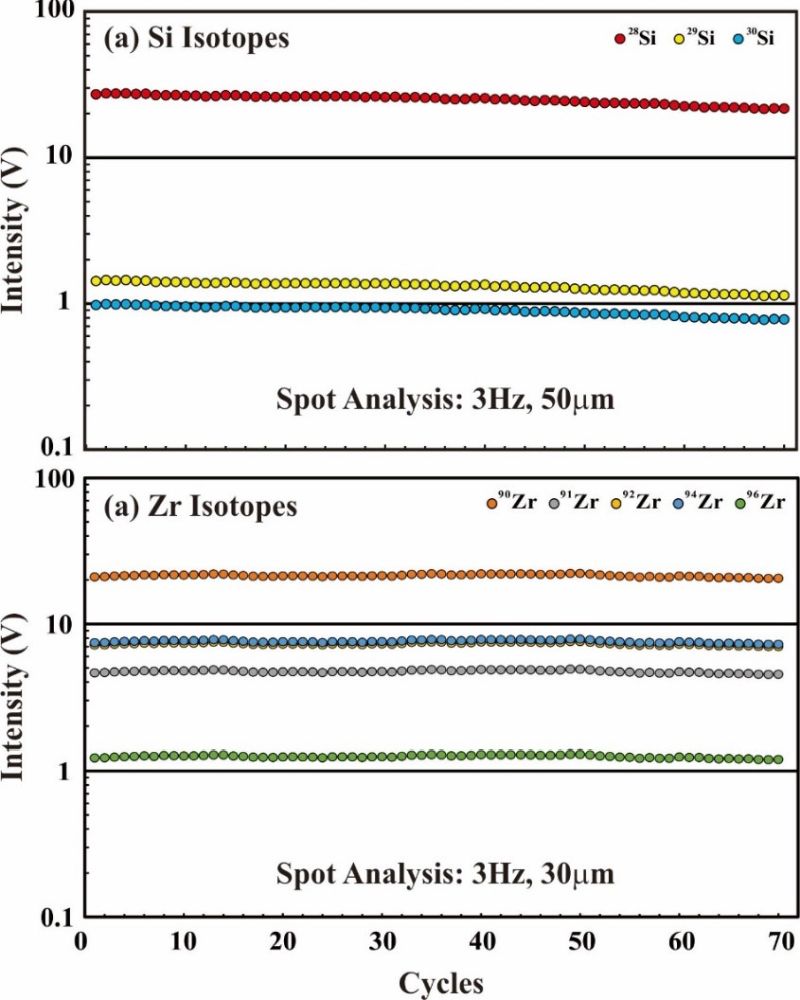

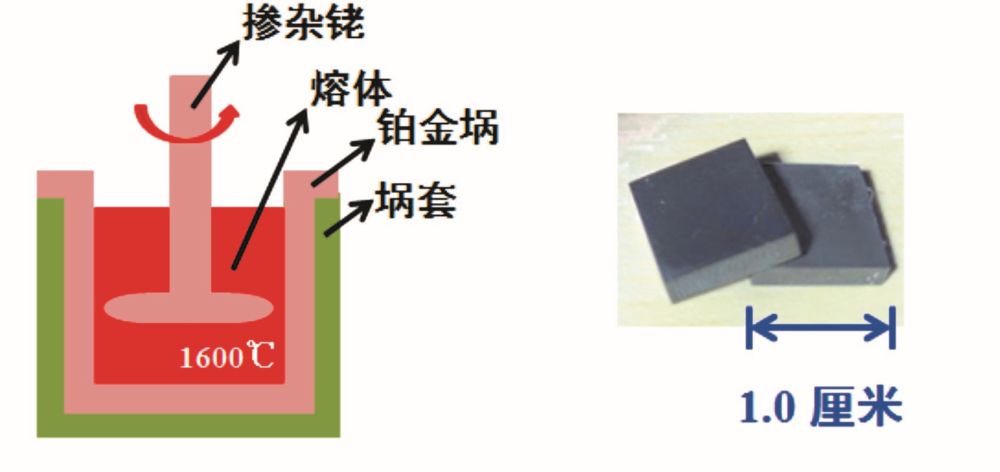

吴石头等-GGR:三个新的微区元素/同位素分析标准物质(图)

华北大孤山 Algoma型条带状 环境分析

2023/1/16

将流体注入到地下是许多能源工程中不可或缺的一项重要操作,例如二氧化碳地质利用与封存、非常规储层压裂开采、地下储能、地热开采等。流体与岩石的相互作用涉及复杂的水力耦合过程,在提高目标储层渗透率的同时,也存在着激活附近隐伏断层进而诱发有感地震的潜在风险。地应力的相对大小和方向是影响岩石水力耦合行为的重要因素,充分理解不同地应力状态下流体注入岩石引起的水力耦合响应对于工业活动的高效、安全运行十分关键。

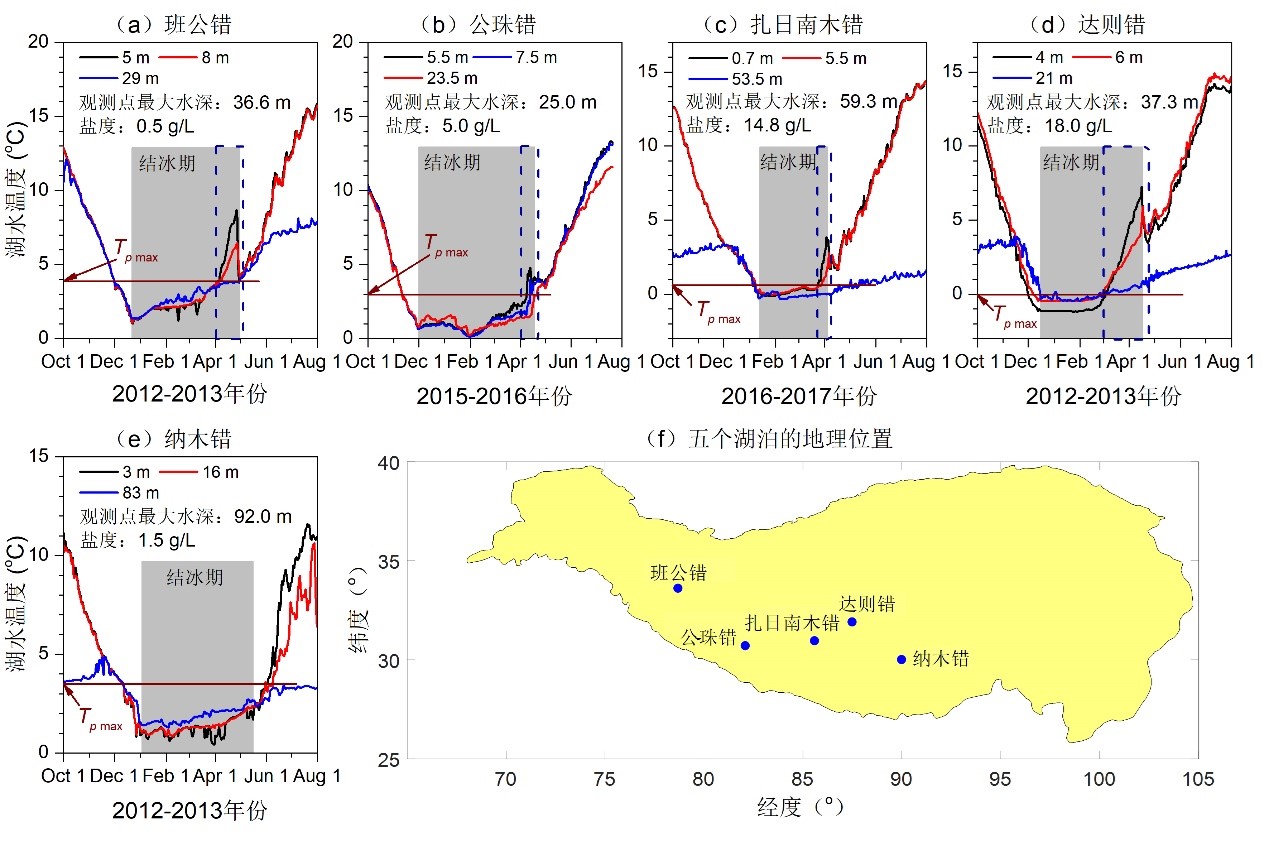

Science Bulletin:青藏高原湖冰消融末期近表层湖温普遍跃升(图)

青藏高原 湖冰消融末期 近表层湖温 跃升

2023/1/17

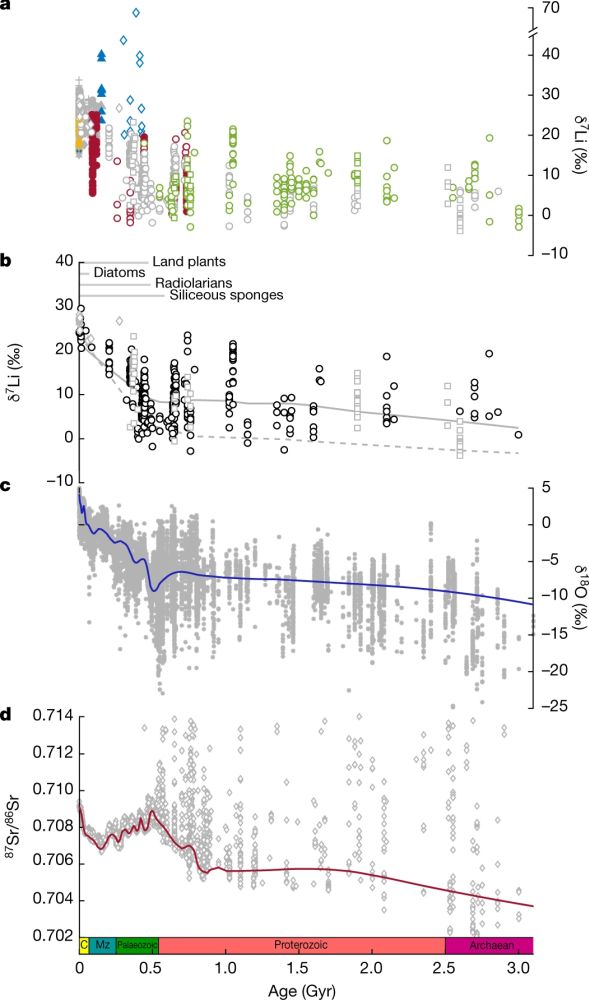

Nature:从锂同位素来看地球历史上碳和硅循环演化(图)

锂同位素 地球历史 碳硅循环演化

2023/1/16

朱日祥等-RG:大陆起源、增生与改造(图)

大陆起源 核-幔-壳结构 长英质

2023/1/16

NC:地幔温度和板块厚度对板内火山活动的全球影响(图)

地幔温度 板块厚度 板内火山活动

2023/1/16