搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 星系与宇宙学”相关记录29条 . 查询时间(2.847 秒)

迄今最遥远类银河系棒状星系发现

类银河系 棒状星系 星系天文学

2023/12/20

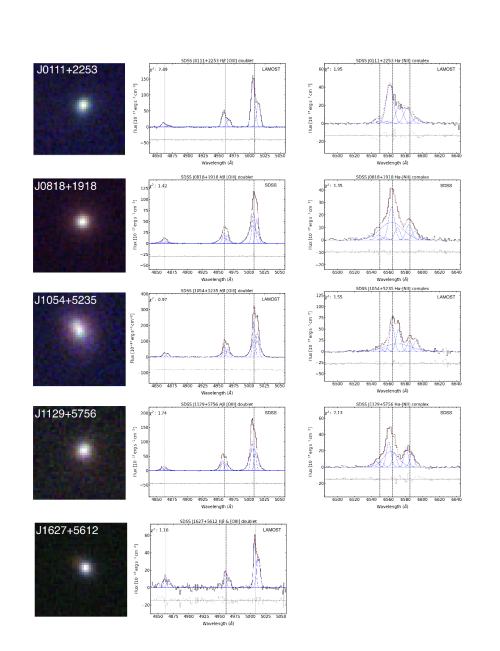

强发射线星系光谱研究取得进展(图)

强发射线 星系光谱 高红移星系团

2023/7/19

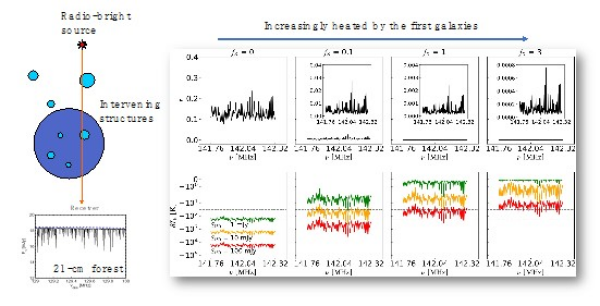

我国天文学家提出同时揭秘宇宙第一代星系和暗物质的新方法(图)

宇宙 第一代星系 暗物质

2023/7/10

中国科学院上海天文台等在弱引力透镜宇宙学研究中获进展(图)

弱引力透镜 宇宙学 中国科学院上海天文台

2023/5/24

“中国天眼”联合国际巨镜揭示快速射电暴的磁场反转

中国天眼 国际巨镜 快速射电暴 磁场反转

2023/5/17

中国科学院紫金山天文台在彗星活动性演化研究方面取得进展(图)

彗星 活动性演化 太阳系

2023/3/20

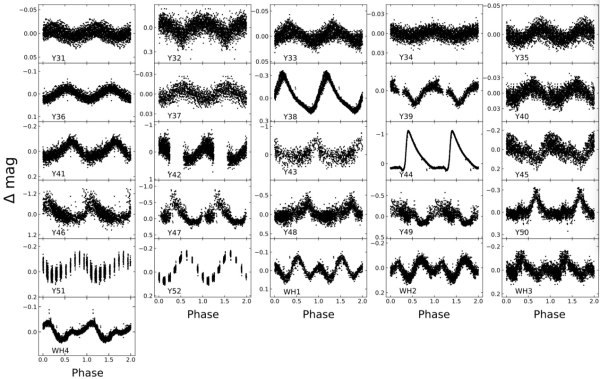

云南天文台在盾牌座δ型脉动食双星研究方面获新进展(图)

盾牌座 δ型 脉动食双星 中国科学院云南天文台

2023/1/12

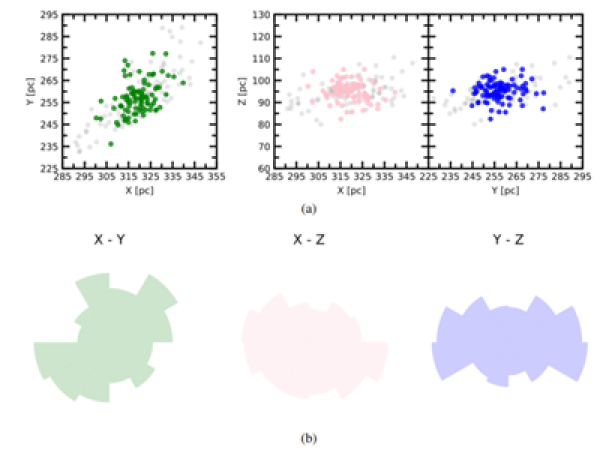

中国科学院上海天文台疏散星团结构研究获进展(图)

疏散星团结构 致密核心 延展外晕

2022/9/22

云南天文台科研人员发现活动星系核宽线区动力学演化新证据(图)

活动星系 核宽线区 动力学演化 新证据

2023/1/12

仙女座星系(M31)结构研究获进展(图)

仙女座星系 M31 结构研究

2022/9/6

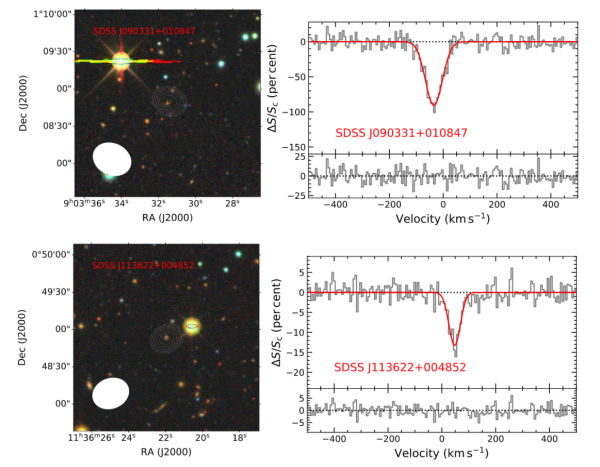

国家天文台受邀就21cm全天平均谱测量实验进展发表新闻述评(图)

21cm 全天 平均谱测量实验 新闻述评

2023/1/12

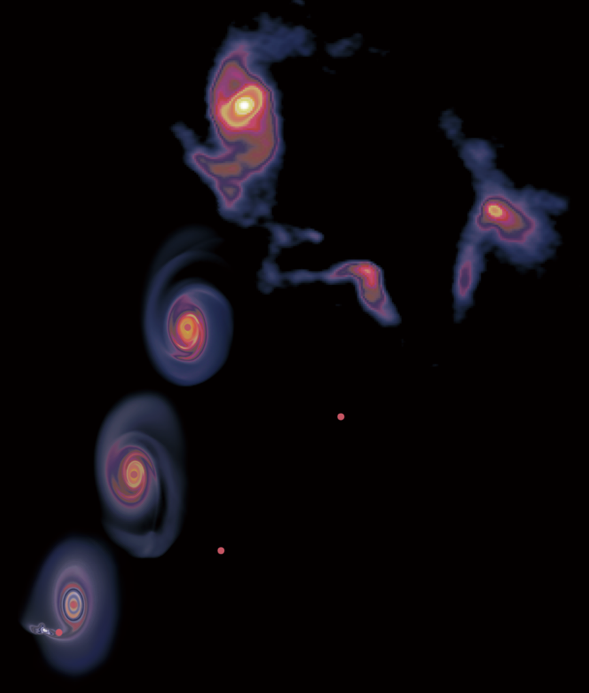

科学家首次实现对银河系中心原恒星盘的直接成像(图)

银河系 原恒星盘 原恒星盘

2022/9/16