搜索结果: 61-75 共查到“知识要闻 土壤化学”相关记录87条 . 查询时间(1.271 秒)

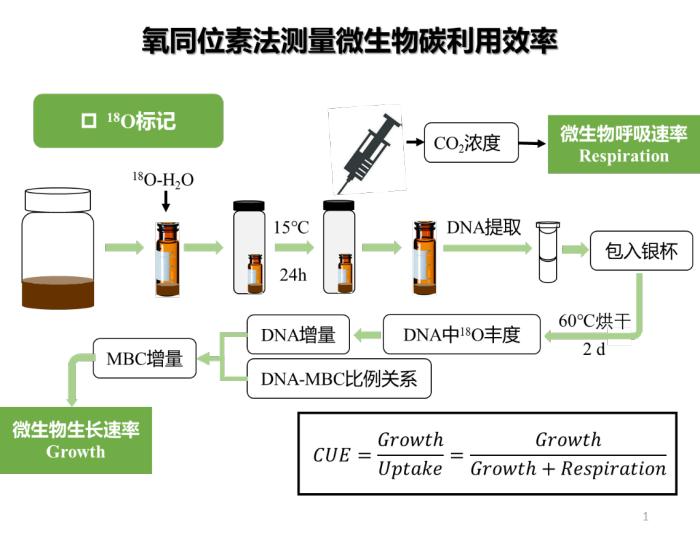

沈阳应用生态研究所生物地球化学组以长白山温带森林土壤研究对象,利用18O标记的葡萄糖和18O标记的水作为两种不同的O源,分析两者对微生物DNA中O元素的贡献。研究结果表明:1)添加18O标记物后,微生物的18O-DNA丰度在48小时后达到最高值(图2),表明利用此方法分析微生物碳利用效率的培养时间不应超过48小时;2)通过混合模型计算得出,新形成的微生物DNA中8.3%的O元素来自于葡萄糖,91....

揭秘“用磷高手”白羽扇豆(图)

用磷高手 白羽扇豆 作物土壤

2020/3/16

磷,是作物生长发育、产量提高不可或缺的营养物质。尽管农民每年都施用大量磷肥,但磷肥的当季利用效率却始终很低,且磷的累积还加重了土壤和环境污染。据统计,磷肥当季利用率一般只有10% -25%。如何提高作物对土壤磷的再次利用能力,一直是农业生产中亟需解决的一大难题。

随着我国工业化和城市化进程的加快,其中前农药工业遗留场址中有机氯化合物(Organochlorine compounds, OCs)污染严重,由于其高生态毒性和强生物残留性受到广泛关注,已成为一个严重的全球性问题。目前,农药污染土壤的修复刻不容缓。中国科学院南京土壤研究所在表面活性剂强化高级氧化协同电动修复去除场地土壤中OCs方面取得新进展。

2019年1月25日,2018年度国家重点研发计划“场地土壤污染成因与治理技术”重点专项项目“复合有机污染场地土壤高效强化化学氧化/还原协同修复技术”在南开大学津南校区召开了启动会暨课题实施方案论证会。项目咨询专家、中国工程院院士、浙江大学朱利中教授,中节能大地环境修复有限公司教授级高工张文辉,中国科学院大学教授柴团耀,项目负责人、南开大学环境科学与工程学院院长孙红文,科技部有关负责人,南开大学科...

中国科学院沈阳应用生态研究所李慧研究员与俄克拉荷马大学环境基因组研究所周集中教授的科研团队合作,依托位于内蒙古多伦县野外长期氮水添加草地实验平台,系统分析了地上植被和地下微生物群落的alpha-多样性和beta-多样性的关系。通过细菌16S rRNA基因高通量测序和功能基因芯片技术解析微生物群落结构组成和功能基因组成。对植被群落组成的计算除了沿用传统的“物种组成”,本研究还提出的“生物量组成”的概...

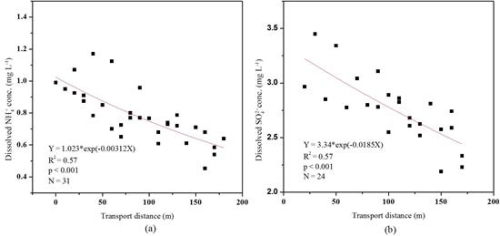

中国科学院南京土壤研究所研究员梁音课题组在赣南一稀土尾矿区开展实验,基于对天然降雨事件后径流、泥沙样品的采集、处理,分析矿堆浸出物(NH4+和SO42-)沿水流路径的分布特征及迁移机制。研究发现,NH4+含量由堆顶、冲沟,到堆外冲刷区依次增大,SO42-含量则由堆顶、堆外冲刷区,到冲沟依次减少。在典型的降雨事件中,NH4+主要随径流中的泥沙移动,而SO42-的主要随径流迁移。溶解态NH4+和SO4...

中国农业科学院特产研究所首次破译鹿科动物全基因组序列(图)

中国农业科学院特产研究所 鹿科动物 全基因组序列

2017/11/8

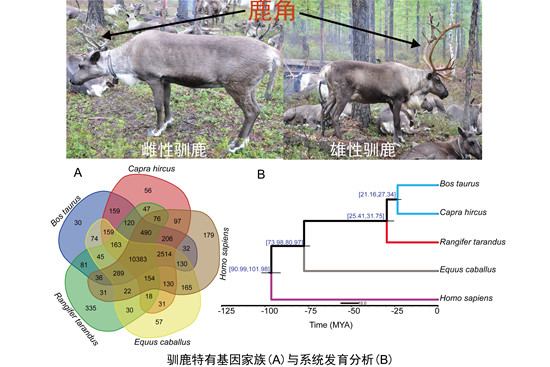

近日,由中国农业科学院特产研究所李光玉研究员带领创新团队在国际上首次破译鹿科动物全基因组序列。驯鹿全基因组测序的完成,不仅为研究人员从基因组水平挖掘驯鹿生长、代谢和抗寒等重要性状的分子机制提供了科学指导,而且为驯鹿驯化历史、基因组演化、群体遗传及鹿类动物的进化等理论研究奠定了重要基础。相关研究成果于11月1日在线发表在《GigaScience》上。

中国科学院南京土壤研究所研究员丁维新课题组以位于黑龙江省的中科院海伦农业生态实验站为基地,建立秸秆原位分解试验,利用固态13C核磁共振等技术,研究了秸秆碳化学特征对分解过程的调控效应。在一年的分解期内,大豆秸秆分解最快,其次是玉米和小麦秸秆。烷氧碳、双氧烷基碳和羰基碳是控制秸秆分解速率的关键组分。大豆秸秆中,木质素具有较高的紫丁香基与愈创木基比,导致对上述官能团碳的保护阻隔作用较弱,更易被分解。随...

美国麻省大学专家来中国科学院水利部水土保持研究所访问交流(图)

环境土壤化学 New Mechanistic Insight into Adsorption Mechanism of Ionizable Organic Compounds on Carbonaceous Materials through using Carbon Nanotubes

2017/6/30

2017年6月21日至25日,应水土保持研究所黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室水土过程团队邀请,西北农林科技大学国际科技合作种子基金资助,美国麻省大学阿姆赫斯特分校农学院邢宝山教授到水保所进行学术交流并探讨合作事宜。

基于活化过硫酸盐的高级氧化修复有机污染土壤取得进展(图)

活化过硫酸盐 高级氧化 有机污染土壤

2017/1/20

基于活化过硫酸盐的高级氧化技术近些年被广泛地应用于土壤和地下水的有机污染修复,土壤矿物、有机质等与过硫酸盐的相互作用一直是各国环境化学家研究的热点,但目前有关土壤矿物与过硫酸盐相互作用的研究主要集中在铁锰矿物,其他矿物研究较少。众所周知,钒是普遍存在于土壤中的微量元素,世界范围内其在土壤中平均含量可达150mg/kg,中国土壤中钒的平均含量为82mg/kg;当过硫酸盐用于原位修复有机污染土壤时,其...

生物炭作为一种新型土壤改良剂,其在土壤氧化亚氮减排方面表现出了一定的潜力。然而过往研究的观测期主要集中在作物的生长季,对冻融过程中土壤氧化亚氮排放的影响尚不清晰。日前,中国科学院新疆生地所科研人员在生物炭对土壤冻融过程中氧化亚氮排放的影响研究方面取得进展,相关成果发布于《科学报告》。

氧化亚氮是大气中最主要的温室气体之一,主要源自于土壤的硝化和反硝化过程。近年来,越来越多的研究表明,在中、高纬度和高海拔地区,冻融期间土壤氧化亚氮的排放量在全年排放总量中占有重要的比重。在全球变暖的背景下,如何抑制这部分排放量成为了该领域研究的热点。生物炭作为一种新型土壤改良剂,其在土壤氧化亚氮减排方面表现出了一定的潜力。然而过往研究的观测期主要集中在作物的生长季,对冻融过程中土壤氧化亚氮排放的影...

南京农业大学资源与环境学院邹建文教授课题组最近通过建立全球土壤氮氧化物排放数据库,定量估算了氮肥施用所导致的土壤氮氧化物排放量。相关研究成果日前发表于生态环境领域的国际著名期刊《全球变化生物学》(Global Change Biology,5年影响因子9.028)。

土壤养分因受地形及植物的共同影响而会形成养分斑块结构,受气候季节变化的影响,其也会产生季节性的波动。在这种养分的季节波动中,养分斑块结构能否维持稳定(比如雨季时A点养分比B点高,在旱季时仍然如此),目前还很少被研究。

2016年6月21-25日,美国马萨诸塞大学阿默斯特分校土壤-环境化学系邢宝山教授应中国科学院东北地理与农业生态研究所土壤物质循环学科组韩晓增研究员邀请来中国科学院东北地理与农业生态研究所进行学术交流。邢宝山教授是美国马萨诸塞大学阿默斯特分校的终身教授,同时也是美国土壤学会和美国农学会会士(Fellow), 美国地球物理学会会员,中国海外杰出青年基金获得者, 教育部长江学者奖励计划讲座教授。长期担...