搜索结果: 46-60 共查到“知识要闻 专门考古”相关记录383条 . 查询时间(1.768 秒)

中国拥有约300万平方公里的海洋国土,漫长的海岸线,有着蜿蜒交错的河流、星罗棋布的湖泊。我国先民开发、利用江河湖海的历史悠久,海洋文明源远流长,海上丝绸之路闻名于世,遗留下了丰富的水下文化遗产。这些数量众多、类型多样、价值巨大的水下文化遗产是我国历史文化遗产的重要组成部分,是古代中国南北经济脉动、民族文化融合和中外文明交流互鉴的实物见证,更是中华文明的生动体现。如何认识、保护和利用这些祖先留给我们...

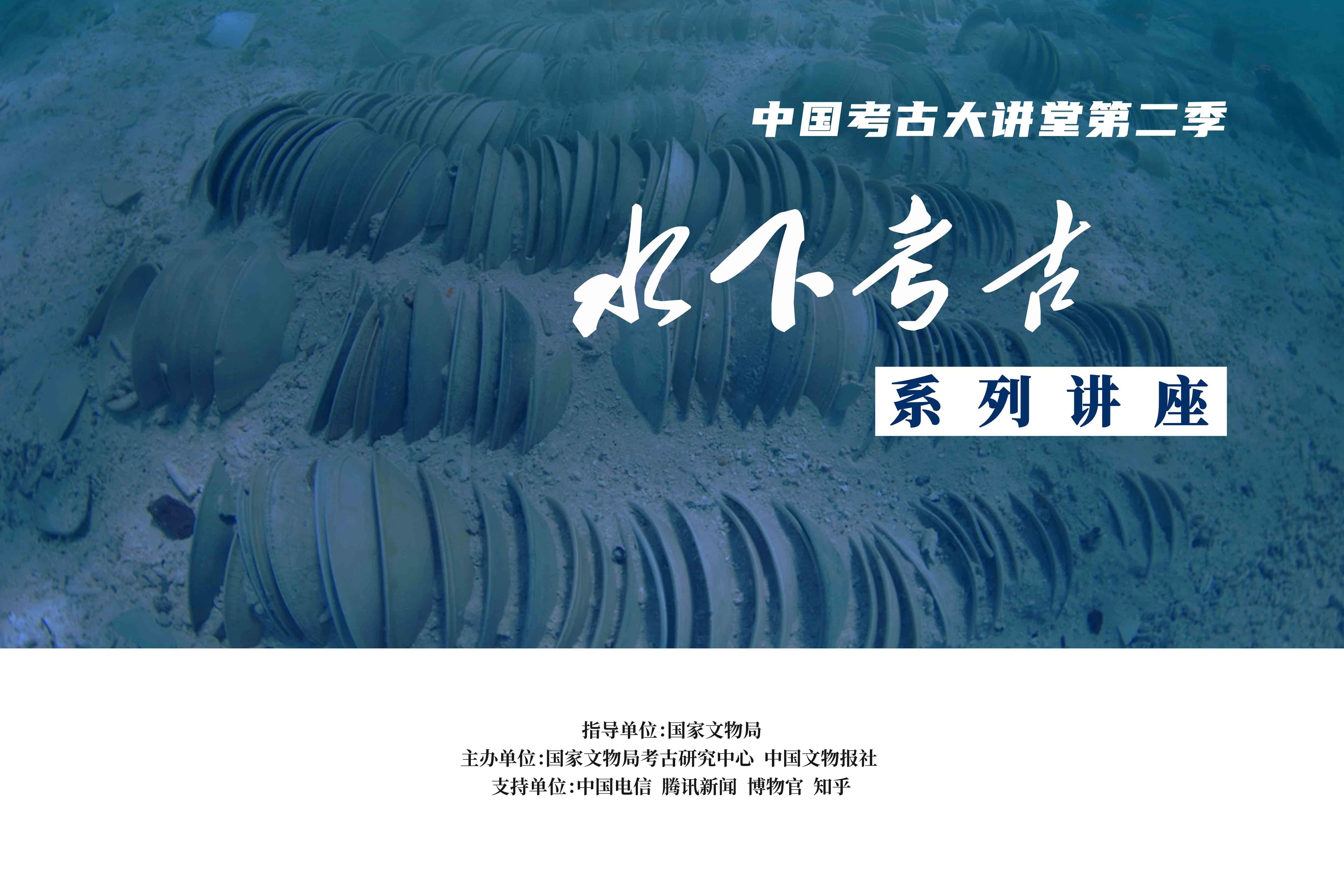

“中国考古大讲堂”第二季即将开讲 聚焦中国水下考古事业(图)

中国考古大讲堂 中国水下考古事业 文化遗产事业

2022/5/17

2022年4月1日,新修订的《中华人民共和国水下文物保护管理条例》即将施行;同日,“中国考古大讲堂”第二季水下考古系列讲座将正式推出。2021年,为深入贯彻落实习近平总书记关于考古工作的重要论述和重要指示批示精神,纪念中国考古学诞生100周年,国家文物局考古研究中心联合中国社会科学院考古研究所、北京大学考古文博学院、中国文物报社等单位共同举办“中国考古大讲堂”系列公开课。公开课以“线下讲堂+线上直...

2022年3月,《中国日报》专题访谈山东大学海洋考古中心主任、国际古迹遗址理事会副主席姜波教授。自习近平总书记提出“一带一路”倡议、加快建设海洋强国战略以来,我国水下考古成果迭出,考古事业取得长足发展。国务院总理李克强日前签署国务院令,公布修订后的《中华人民共和国水下文物保护管理条例》(以下简称《条例》),修订后的《条例》对进一步加强水下文物保护管理工作作出规定。《中国日报》记者王凯昊就《条例》及...

2022年第九期全国水下考古专业人员培训班正式开班(图)

全国水下考古专业人员培训班 第九期 2022年

2022/7/27

2022年3月25日,国家文物局主办,国家文物局考古研究中心承办,广东省文物考古研究院、广东海上丝绸之路博物馆协办的“2022年第九期全国水下考古专业人员培训班”在位于广东省阳江市海陵岛的国家文物局考古研究中心阳江基地正式开班。国家文物局考古研究中心主任唐炜、阳江市委常委、宣传部长杨骁婷以及广东省文化和旅游厅、广东省文物考古研究院、阳江市文化广电旅游体育局、广东海上丝绸之路博物馆有关负责同志出席了...

中国社会科学报|海洋石刻遗产:海洋文明的记忆镌刻

海洋石刻遗产 海洋遗产 海洋石刻遗产保护

2022/3/11

海洋石刻遗产是我国海洋遗产中具有独特意义的一类物质文化遗产类别。所谓海洋石刻遗产,通常指的是分布在我国海岸带地区、以石为载体,表述海洋社会文化主题的各类石刻,也包括一部分位于内陆地区的涉海石刻。海洋石刻遗产是中国海洋文明的历史见证,是历代涉海人群的重要历史记忆,蕴含着丰富的海洋文化信息。当前,海洋石刻遗产面临着日益紧迫的保护危机,而借鉴国际海洋遗产保护经验,跨越自然—文化二元对立的遗产观,有助于推...

“长江口二号”古船整体打捞启动——将百年古船“抱”出水

“长江口二号” 浑水环境 中国水下考古 打捞

2022/3/4

沉睡约150年的“长江口二号”古船即将浮出水面,掀开神秘面纱—2022年3月2日,在停靠于外高桥码头的交通运输部上海打捞局“威力”轮上,“长江口二号”古船考古与文物保护项目正式启动。自2015年首次被发现,考古工作者和科技工作者们已围绕“长江口二号”进行了近8年细致的水下考古工作,制定了一套科学、安全、高效的整体打捞方案。这将是迄今为止全球规模最大的古船考古与文物保护项目,也是世界首个古船考古发掘...

中国新闻网|中国水下考古大发现:“长江口二号古船”掀开面纱

上海 长江口二号古船 水下文化遗产 “南海一号”

2022/3/15

中国规模最大的一次古沉船整体打捞与保护工程——长江口二号古船考古与文物保护项目2022年3月2日在上海正式启动,掀开长江口二号古船自发现后“尘封”了近8年的神秘面纱。

新华社北京2022年2月28日电 国务院总理李克强日前签署国务院令,公布修订后的《中华人民共和国水下文物保护管理条例》(以下简称《条例》),自2022年4月1日起施行。文物是一个国家、一个民族历史与文化传承的重要载体和实物见证,是不可再生、不可替代的宝贵资源。水下文物是文物资源的重要组成部分。加强水下文物保护,对于传承中华优秀传统文化,维护国家主权、安全和海洋权益具有特殊重要的意义。党和国家高度重...

国务院总理李克强日前签署国务院令,公布修订后的《中华人民共和国水下文物保护管理条例》(以下简称《条例》),自2022年4月1日起施行。文物是一个国家、一个民族历史与文化传承的重要载体和实物见证,是不可再生、不可替代的宝贵资源。水下文物是文物资源的重要组成部分。加强水下文物保护,对于传承中华优秀传统文化,维护国家主权、安全和海洋权益具有特殊重要的意义。党和国家高度重视水下文物保护,国务院于1989年...

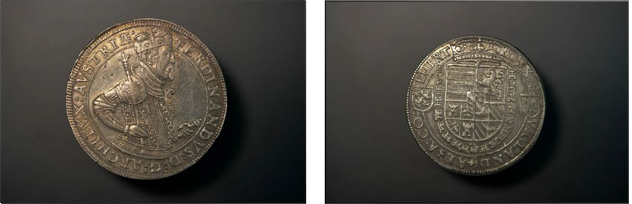

940枚世界多国近现代钱币入藏中国国家博物馆(图)

近现代钱币 世界多国 中国国家博物馆

2022/12/29

钱币是诸多文物门类中的一项,形制虽小,价值却不容小觑。中国国家博物馆馆藏有各类钱币20余万枚,不仅包括数量巨大的中国古代钱币,而且还收藏有一批外国钱币。其中,有940枚来自张德友、张奕夫妇的捐赠。

甲骨文活化利用和普及传播在路上——国家图书馆近期相关工作纪实

甲骨文 活化利用 普及传播

2023/3/15

2019年11月1日,在人民大会堂举行的纪念甲骨文发现120周年座谈会上,国务院副总理孙春兰在会上宣读了习近平总书记致甲骨文发现和研究120周年贺信,并对下一步工作提出要求,其中指出“要认真落实习近平总书记重要指示和贺信精神,深入学习贯彻党的十九届四中全会精神,进一步深化甲骨文研究和应用”“要推进活化利用,弘扬中华优秀传统文化”。

“走出历史认知的误区——2021中国古代服饰研究论坛”在中国国家博物馆举办

历史认知 中国古代服饰 中国国家博物馆

2022/12/29

2021年12月11日,由中国国家博物馆与北京服装学院联合主办的“走出历史认知的误区——中国古代服饰研究论坛”在中国国家博物馆举办。论坛采用线上线下结合方式进行。中国国家博物馆馆长王春法、北京服装学院校长贾荣林、中国国家博物馆副馆长丁鹏勃等领导及中国国家博物馆终身研究馆员孙机等专家出席了本次论坛。王春法与贾荣林分别致开幕辞,孙机作主题发言,丁鹏勃主持论坛开幕式。

武汉大学历史学院博士研究生郝晓晓在《考古》发表学术论文(图)

青铜短剑 《考古》 学术论文

2022/7/26

武汉大学历史学院博士研究生郝晓晓独撰学术论文《横断山区出土“双圆饼首”与“T形茎首”青铜短剑研究》,在《考古》2021年第10期上发表。

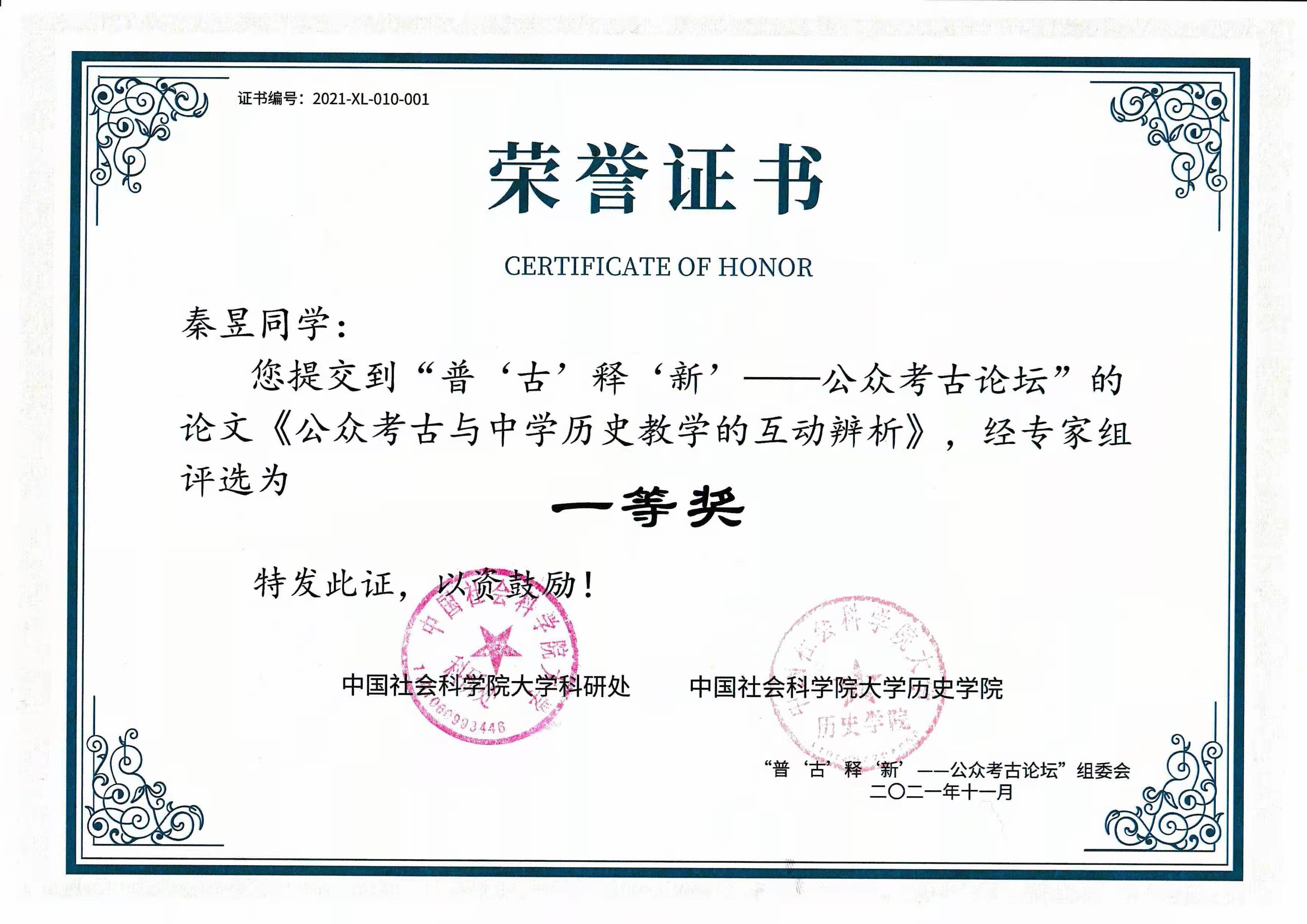

2021年11月6日,由中国社会科学院大学历史学院、中国社会科学院大学科研处主办的研创计划——中国社会科学院大学“普‘古’释‘新’——公众考古论坛”成功举办。终评展示环节,全体参会代表依次宣讲论文,经过论坛组委会与评审专家的专业审核,首都师范大学历史学院三位同学获奖,其中秦昱获一等奖,宁琦获二等奖,李楠迪娜获优秀奖。经主办方统计,此次论坛共收到来自中国社会科学院大学、吉林大学、山东大学、厦门大学、...

四川大学历史文化学院(旅游学院)考古系教研活动简报(2021年第八期)(图)

考古学 实践能力 田野考古

2023/1/11

考古学是一门实践性很强的学科,学生的实践能力更是衡量各高校考古学专业教学水平的重要指标之一。四川大学考古系长期以来始终把田野考古教学作为学生基础教学的重点,采取多种形式,不断提高田野实习质量。2021年11月20日下午,考古系组织相关教师和专家前往2021年度实习地点彭州市竹瓦街遗址,举办了“如何提升本科生的田野考古能力”座谈会。