搜索结果: 16-30 共查到“古生物学”相关记录187条 . 查询时间(2.082 秒)

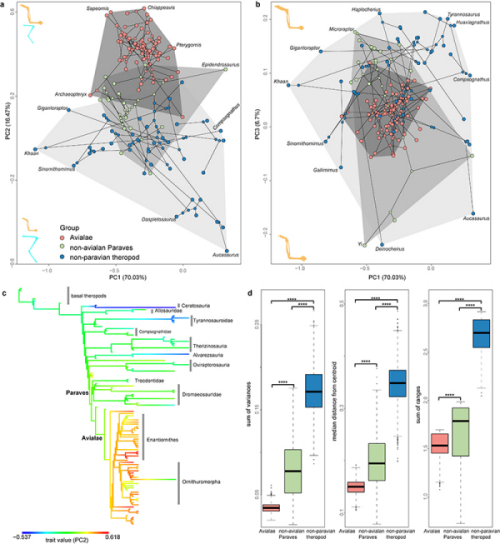

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所揭示飞行压力让恐龙到鸟演化速度变慢(图)

飞行压力 恐龙 鸟 演化速度

2023/7/5

中国植物学会古植物分会第二十二届学术年会在沈阳顺利召开(图)

植物学会 古植物 学术年会 沈阳

2023/9/12

粪化石研究揭示化石埋藏新机制(图)

粪化石 化石埋藏 新机制

2023/5/26

What fossils tell us about the dining habits of dinosaurs(图)

Earth and Environmental Science Veterinary Medicine Research

2023/6/29

新材料揭示霍氏串珠属于最古老的多细胞宏体化石之一(图)

霍氏串珠 多细胞 宏体化石

2023/4/28

新疆发现我国已知最古老的淡水节肢动物(图)

新疆 古生物 淡水节肢动物

2023/4/25