搜索结果: 91-105 共查到“行星物理学”相关记录747条 . 查询时间(2.455 秒)

“一号小行星”谷神星2020年8月28日“冲日”

一号小行星 谷神星 2020年8月28日 冲日

2020/8/27

天文专家介绍,拥有“一号小行星”头衔的谷神星将于28日“冲日”,此后10多天内,在天气晴朗的条件下,感兴趣的公众借助小型天文望远镜或双筒望远镜,就可以在繁星背景中找到它的“倩影”。在火星和木星轨道之间有数十万颗绕太阳运动的小行星,肉眼一般无法看到。本次“冲日”的主角谷神星约占小行星带(火星与木星之间)中所有星体总质量的32%。国际天文学联合会在2006年将谷神星列为矮行星。

Scientists find closest known asteroid to fly by Earth(图)

Scientists closest known asteroid fly by Earth

2020/8/27

On August 16, 2020, the Zwicky Transient Facility, a robotic survey camera located at the Palomar Observatory near San Diego, spotted an asteroid that had, just hours earlier, traveled only 1,830...

中国科学院紫金山天文台:英仙座流星雨等天象闪耀八月星空

英仙座流星雨 天象闪耀 八月星空

2020/8/5

中国科学院紫金山天文台4日发布八月天宇“演出表”:本月天象以大行星的动态为主,行星伴月将频频“出镜”。此外,北半球三大流星雨之一——英仙座流星雨将“高能”来袭。根据天象预报,本月将出现6次行星伴月天象。尽管大行星“活跃”,但适宜观赏的并不多。其中,木星伴月、土星伴月发生时,月相接近满月,观赏效果受到一些影响。此外,9日的火星合月,也要接近午夜才会出现。

火星巨型沙丘在移动(图)

火星 巨型沙丘 移动

2020/7/28

近日,研究人员首次发现火星沙粒的大波浪迁移。这一发现打破了人们长期以来的看法,即这些巨型沙丘自数十万年前形成以来就没有移动过。这也是这颗红色星球上的风力强于预期的证据。相关研究成果发表于《地球物理研究杂志:行星》。据《科学》报道,未参与此项研究的美国约翰斯·霍普金斯大学应用物理实验室行星科学家Ralph Lorenz说,人类能探测到火星上的这些变化相当令人震惊。

8亿年前月球遭遇流星体轰击

8亿年前 月球 流星体 遭遇轰击

2020/7/22

英国《自然·通讯》杂志21日发表的一项行星科学最新研究,日本天文学家团队确认,在大约8亿年前,月球遭遇了流星体(较小的小行星)的轰击。而通过陨石坑标度律和碰撞概率的研究表明,一颗超过4亿亿千克的小行星与地球发生了碰撞。

矿尘或提高系外行星宜居性(图)

矿尘 系外行星 宜居性

2020/6/10

大气矿尘或许会提高系外行星的潜在宜居性。6月9日刊登于《自然—通讯》的这项发现表明,在研究类地系外行星时,人们还需要考虑矿尘的潜在影响。所谓“宜居带”是指恒星周围存在一个表面可能有液态水的类地行星的区域。因此,它是搜索地外生命的重点目标。但是,宜居性也取决于行星大气的组成。矿尘(行星表面的碳—硅酸盐物质)可能影响气候系统,但在之前构建系外行星气候模型时一直被忽略了。

为深入探讨小行星监测预警、小行星特性研究、小行星偏转技术、超高速飞行和撞击特性研究等行星防御领域的重大基础与前沿科学问题,共同应对潜在威胁近地小行星的撞击威胁,拟于2020年8月20-23日在南京和盱眙召开第三届全国行星防御研讨会。 会议由中国科学院紫金山天文台主办,中国空气动力研究与发展中心超高速所协办,中国科学院行星科学重点实验室承办,将邀请国家航天局和国内相关领域领导、专家到会指导。

形成希克苏鲁伯陨石坑的小行星撞击,曾对地球环境带来毁灭性影响。近日《自然·通讯》杂志发表的一项行星科学研究中,英国科学家确定了希克苏鲁伯陨石的撞击轨迹,认为墨西哥的希克苏鲁伯陨石坑是由一次较大倾角(与水平面夹角45°—60°)的小行星撞击造成的。造成希克苏鲁伯陨石坑的小行星撞击事件,发生在约在6600万年前。据科学家推测,这一撞击足以引发大海啸、地震和火山爆发,撞击之后大量灰尘进入大气层,完全遮蔽...

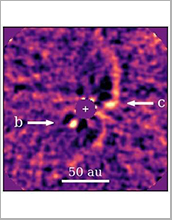

Astronomers confirm existence of two giant, newborn planets in PDS 70 system(图)

Astronomers two giant newborn planets PDS 70 system

2020/5/22

New evidence confirms that first-ever pictures do capture the birth of a pair of planets orbiting the star PDS 70.Using a new infrared pyramid wavefront sensor for adaptive optics correction at the...

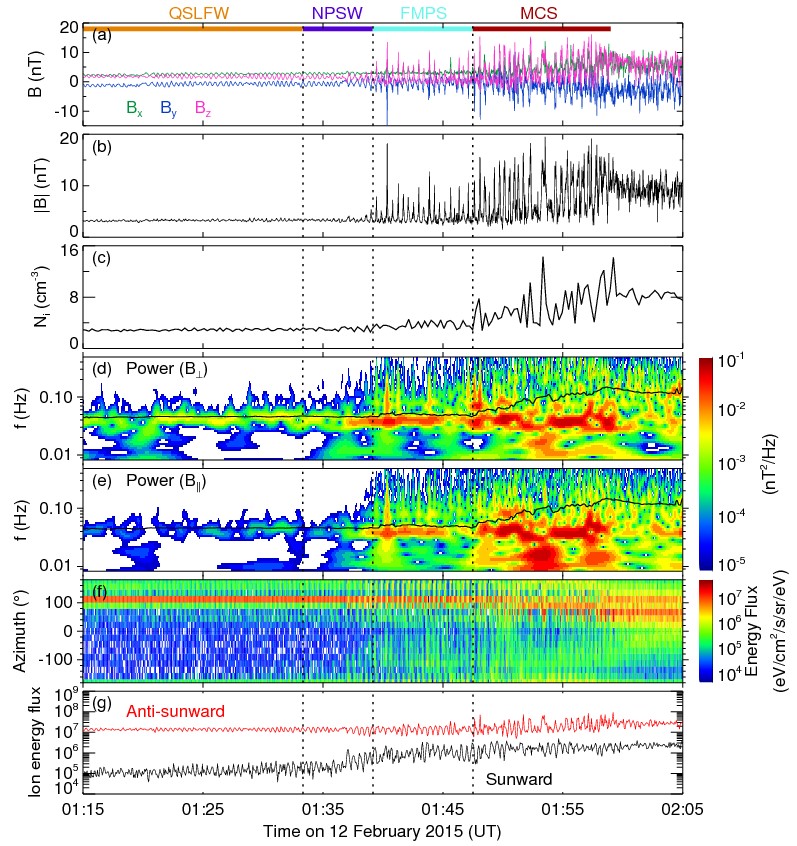

中国科学院地质与地球物理研究所地球与行星物理重点实验室副研究员单立灿与合作者,通过对MAVEN火星探测器的数据分析,发现了由快磁声波(一种磁流体力学波)发展为周期性等离子体激波的关键过程:当正弦型快磁声波被高速太阳风带到靠近火星时,更多的相反方向的离子将能量传输给波动,导致波幅增长和波形变陡;持续地注入能量,最终导致形成周期性激波(图1-图2)。对快磁声波特征的分析结果显示这种波动是由火星逃逸层中...

据美国太空网近日消息称,一组天文学家在距离地球1200多光年的位置,新发现一颗系外行星,其质量达到“太阳系行星之王”——木星质量的3倍,或可跻身系外行星中的“引力王”行列。鉴于大质量气态行星在系统中地位极其重要,其出现或将帮助我们寻找“地球2.0”。相关研究发表在近期《天文学》期刊上。

研究发现极光边界波动是等离子体层顶表面波的光学表象(图)

极光边界波动 等离子体层顶 表面波 光学表象

2020/5/12

中国科学院地质与地球物理研究所地球与行星物理重点实验室副研究员何飞、尧中华、研究员魏勇,国家卫星气象中心研究员张效信,北京大学教授濮祖荫、宗秋刚,山东大学教授史全岐等结合我国完全自主知识产权的风云三号卫星广角极光成像仪极光图像、国际卫星遥感和就位探测数据、以及地磁台站数据(涉及9颗不同轨道卫星和2个地磁台站系统),首次发现了PSW证据,证明了极光边界波动(命名为“锯齿极光(Sawtooth Aur...

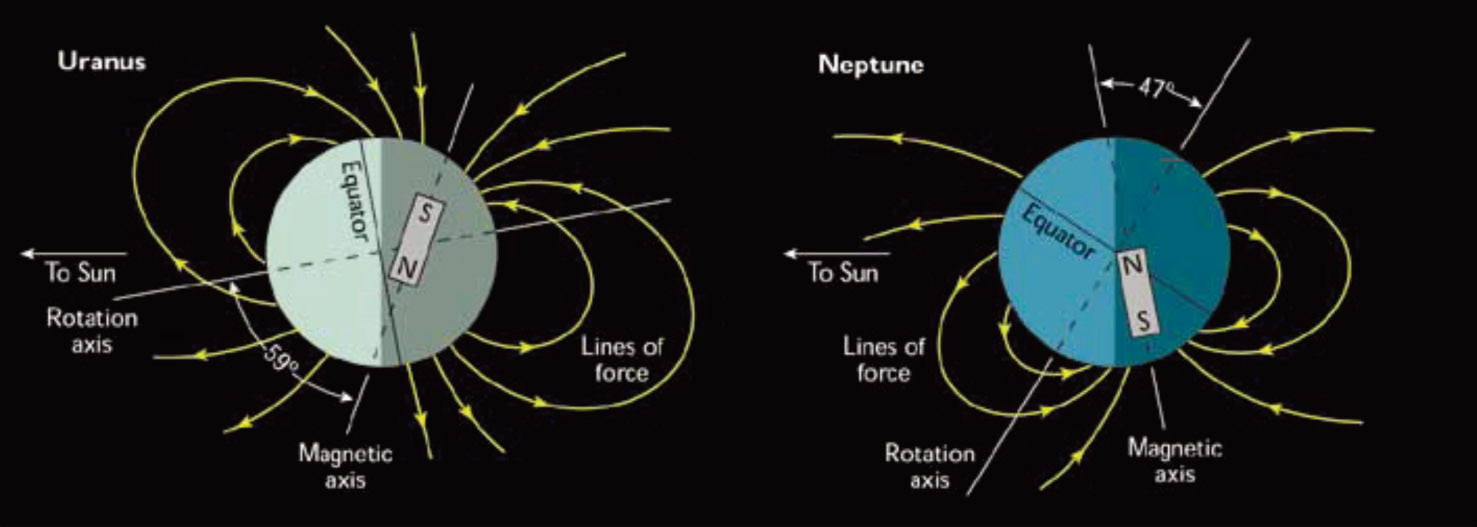

天王星和海王星(Uranus、Neptune,下文简称U/N)是太阳系八大行星中距离太阳最远的两颗行星。它们距日心平均距离分别为19.2 AU和30 AU(1AU=日地距离,约1.5亿公里)。由于距离远,观测少,多年来,人们对它们知之甚少。直到在1986和1989年,旅行者2号探测器分别访问了U/N,才慢慢揭开这两颗行星的神秘面纱。人们发现这两颗行星的许多特性都非常相似,并且都具有异常的非偶极子磁...

近日,爱思唯尔(Elsevier)正式发布了2019年中国高被引学者(Chinese Most Cited Researchers)榜单。在本统计年度内,中国大陆共有242个高校/科研机构的2163位学者入选,我校有3位教授上榜。

等离子体激波是天体物理中重要的物理现象,广泛存在于星际、行星际、行星及彗星环境中,它常被用来解释高能宇宙射线和太阳耀斑的高能粒子加速问题。然而,等离子体激波是如何在浩瀚的宇宙中形成的,仍然是天体物理学中最大的谜团之一。目前普遍接受的理论是,等离子体激波是由低频、小振幅、正弦等离子体波动经过波形变陡过程而演化来的。 中科院地质与地球物理所地球与行星物理院重点实验室的单立灿副研究员与合作者,通过对MA...