搜索结果: 16-30 共查到“凝聚态物理学其他学科”相关记录160条 . 查询时间(2.403 秒)

中国地质大学(武汉)数理学院何开华教授(图)

中国地质大学(武汉)数理学院 何开华 教授 凝聚态物理 地球深部物理

2021/11/10

武汉大学物理科学与技术学院邹勇副教授

武汉大学物理科学与技术学院 邹勇 副教授 凝聚态物理

2021/11/9

武汉大学物理科学与技术学院博士生导师石兢教授

武汉大学物理科学与技术学院 石兢 教授

2021/11/9

武汉大学物理科学与技术学院余睿教授

凝聚态物理 计算物理 计算材料 拓扑材料

2021/11/9

中国科学院大学物理学院金士锋副研究员(图)

金士锋 副研究员 电子材料设计 晶体生长

2021/11/9

中国科学院大学物理学院张龙副教授(图)

凝聚态物理理论 关联电子体系 拓扑物态 量子临界现象

2021/11/9

中国科学院大学物理学院毛金海研究员(图)

低维量子材料 范德瓦尔斯异质结 微纳电子器件

2021/11/9

青岛大学物理科学学院硕士研究生导师陈栋副教授(图)

青岛大学物理科学学院 陈栋 副教授

2021/11/4

青岛大学物理科学学院石星军副教授(图)

青岛大学物理科学学院 石星军 副教授

2021/11/4

青岛大学物理科学学院孙光辉副教授(图)

青岛大学物理科学学院 孙光辉 副教授

2021/11/4

重庆大学物理学院硕士生导师张瑜瑜副教授

重庆大学物理学院 张瑜瑜 副教授

2021/10/27

2021年10月4日,Journal of Physical Chemistry letters 在线报道了中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心软物质物理实验室翁羽翔研究组(SM6组)题为“电化学红外光谱揭示光合放氧中心锰簇拟合物在多重氧化还原状态中的结构重排(Structural Reorganization of a Synthetic Mimic of the Oxygen-Ev...

中国科学院物理研究所相对论激光驱动的超快X射线衍射系统的研制(图)

激光驱动;超快X射线;衍射系统

2021/10/11

在超快时间尺度上获得物质的动力学演化过程一直是人们努力的重要方向。基于激光等离子体相互作用产生的飞秒硬X射线源由于具有脉宽短、亮度高和源尺寸小等突出的优点,可广泛应用于瞬态微成像/相衬成像、时间分辨吸收谱学和X射线衍射等实验研究中。其中,激光泵浦--超快X射线衍射的手段能为我们提供飞秒级时间尺度、亚埃级空间尺度上材料的结构动力学信息。

2021年9月29日,中国科学院大连化学物理研究所燃料电池系统科学与工程研究中心(DNL0301)研制的兆瓦级质子交换膜(PEM)水电解制氢系统,在国网安徽公司氢综合利用站实现满功率运行。经国网安徽公司组织的专家现场测试,该系统额定产氢220Nm3/h,峰值产氢达到275Nm3/h。

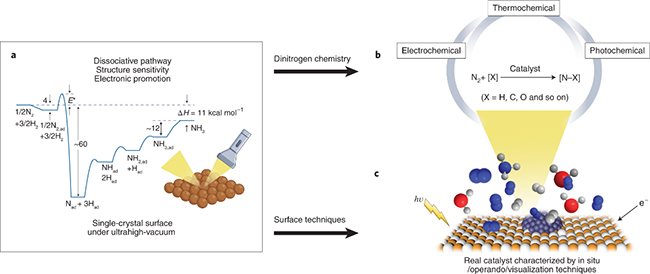

中国科学院大连物理化学研究所发表“合成氨研究的里程碑”回顾与观点文章(图)

合成氨;里程碑;

2021/10/11

近日,中国科学院大连物理化学研究所复合氢化物材料化学研究组(DNL1901)陈萍研究员与郭建平研究员受《自然-催化》(Nature Catalysis)杂志的邀请,针对2007年诺贝尔化学奖得主Gerhard Ertl教授在合成氨催化中的杰出贡献,撰写了一篇题为“Ammonia History in the Making”的回顾与观点(retro News & Views)文章。