搜索结果: 61-75 共查到“知识要闻 土壤肥料学”相关记录298条 . 查询时间(2.311 秒)

山东省农业科学院资环所废弃物肥料化团队主持起草的2项省地方标准通过审查(图)

废弃物肥料化 农业生态 资源保护

2022/4/11

2022年3月14日,经山东省市场监督管理局和山东省农业标准化技术委员会同意,山东省农业标准化技术委员会三产融合分技术委员会组织有关专家,对资环所废弃物肥料化团队主持起草的2项地方标准进行了审查。专家委员会由山东省农业生态与资源保护总站王洪涛研究员、山东省农业技术推广中心徐建堂研究员、泉维洁研究员、山东省林业科学研究院房用研究员、山东农业大学宁堂原教授、山东省城乡规划设计研究院有限公司张卫国研究员...

转化固废“碳足迹”(科技大观) ——全球加快低碳技术研发应用④(图)

转化固废 碳足迹 印第安黑土 生物质炭

2022/5/30

中国科学院南京土壤研究所在秸秆还田调控稻田氮素有效性方面取得进展(图)

秸秆还田 稻田 氮素 碳中和

2022/5/30

山东省农业科学院茶叶研究所助推费县春曦白茶技术创新(图)

茶叶研究所 费县春曦白茶技术 微生物肥料

2022/4/11

2022年9月3日,山东省农业科学院茶叶研究所从创新工程项目中专门购置白茶压制与包装设备,用于支持费县春曦茶业有限公司开发白茶,助力茶产业提质增效。山东省自上世纪“南茶北引”以来,一直以绿茶为主,近几年红茶发展速度较快,但白茶发展速度相对缓慢,使山东省茶叶品类相对单一。为了促进山东省茶叶多品类发展,茶叶研究所投入财力和人力,加大研发力度,力促山东白茶产业向高质量发展。费县春曦茶业是我院“三个突破”...

《肥料养分推荐原理及应用》出版(图)

肥料养分推荐原理及应用 肥料养分

2022/11/8

上海市土壤肥料学会学术年会在上海市农业科学院召开(图)

上海市土壤肥料学会 生物炭制备

2022/3/16

2021年12月29日,由生态所参与承办的上海市土壤肥料学会学术年会在上海市农业科学院召开,由于疫情影响,本次会议采用线上线下相结合的方式举行,主会场设在上海市农业科学院奉浦院区。来自上海市农业科学院、市郊农技推广中心、上海市园林科学院、上海化工院、光明集团及部分肥料企业等单位的土壤肥料科技工作者70余人参加了会议。学术报告会由学会副理事长周胜研究员主持。

近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所农业微生物资源团队揭示过量施氮肥影响作物和微生物肥料互作的分子机制,为合理施肥增强植物-益生菌互作提供了理论参考。相关研究成果发表在《植物生理(Plant Physiology)》上。

氮肥是作物产量的重要保障,但是农业生产上过量施用氮肥造成了土壤酸化等不利影响。氮肥过量会降低豆科植物共生根瘤菌的结瘤固氮,但氮肥对于广泛存在的根际益生菌与作物互作的影响仍然未知,根际益生芽孢杆菌是微生物肥料的主要生产菌种,揭示氮肥施用对根际益生芽孢杆菌与植物互作的影响,有利于科学指导化肥和微生物肥料的配施。

中国科学院东北地理与农业生态研究所在鲜食大豆钾素高效吸收利用机制研究方面取得进展(图)

鲜食大豆 钾素 吸收

2021/12/12

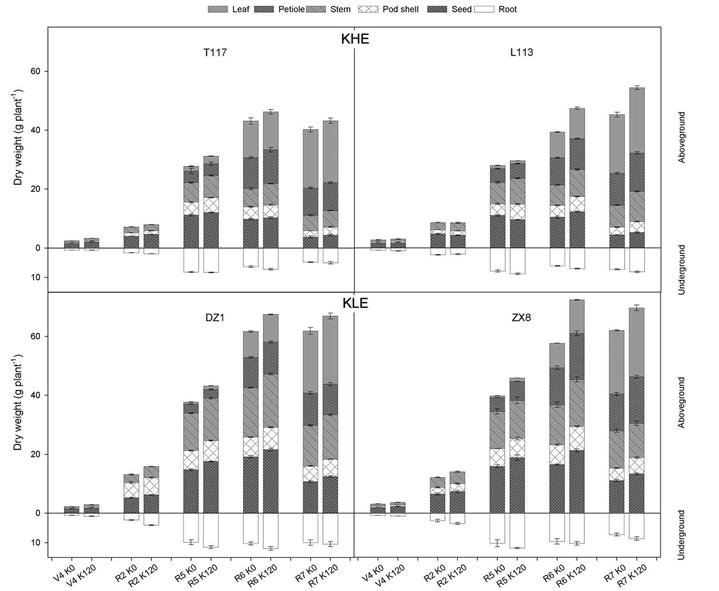

中国科学院东北地理与农业生态研究所大豆分子育种学科组张秋英研究员团队通过对40个不同鲜食大豆品种(系)进行了钾效率鉴定试验,从中筛选出了代表性的钾高效型材料进行了进一步的形态生理特征及其内在机制解析。研究发现,从钾素的利用角度,低钾条件下钾高效型品种对钾素的积累及干物质的分配调控能力更强,表现出优先供给库器官,因而具有较高的收获指数(HI)及钾收获指数(KHI)。

2021年10月16-18日,2021年(第十三届)全国农科院土壤肥料研究所管理与发展研讨会在河北正定召开。会议由中国农业科学院农业资源与农业区划研究所主办,河北省农林科学院农业资源与环境研究所承办。农业农村部农田建设管理司、中国农业科学院、河北农业农村厅负责人等出席会议并讲话。大会邀请中国农业绿色发展研究会理事长余欣荣、农业农村部耕地质量监测保护中心副主任李荣分别作了“以新发展理念为指引 推动耕...

中国科学院南京土壤研究所研究员苏彦华课题组通过对水稻基因组中同源钾通道OsAKT2的分析发现,与拟南芥等植物中的典型AKT2通道基因相比,OsAKT2的膜电位感应区(S4跨膜区)中编码精氨酸R的碱基发生了由AGA到AAG的序列顺序置换,导致该氨基酸变异为赖氨酸K。通过蛙卵双电极电压钳电生理技术进行系统的功能解析,证明水稻OsAKT2明显不同于典型的双向整流型AKT2钾通道,其主要介导K+的吸收(内...

上海科学家在《细胞》发布研究成果,有望降低农业磷肥的施用

细胞 农业磷肥

2021/10/22

近日,中科院分子植物科学卓越创新中心王二涛研究团队在国际顶尖学术期刊《细胞》发表封面论文。他们首次绘制了水稻-丛枝菌根共生的转录调控网络,发现植物不管是通过根途径还是菌根共生途径来吸收磷营养,均受到磷响应网络统一调控,从而回答了这一重要科学问题。

近日,华林中心困难立地植被恢复创新人才团队赴内蒙古乌兰布和沙漠开展“土壤—微生物”互作机制研究工作。该研究由国家林业和草原局“林草科技创新青年拔尖人才培养计划”项目和国家自然科学基金资助。