搜索结果: 31-45 共查到“知识要闻 土壤生物学”相关记录268条 . 查询时间(4.491 秒)

东北地理所在黑土农田轮作体系中土壤有机质激发效应方面取得进展(图)

土壤有机质 生态系统 土壤有机碳 微生物分解

2023/7/10

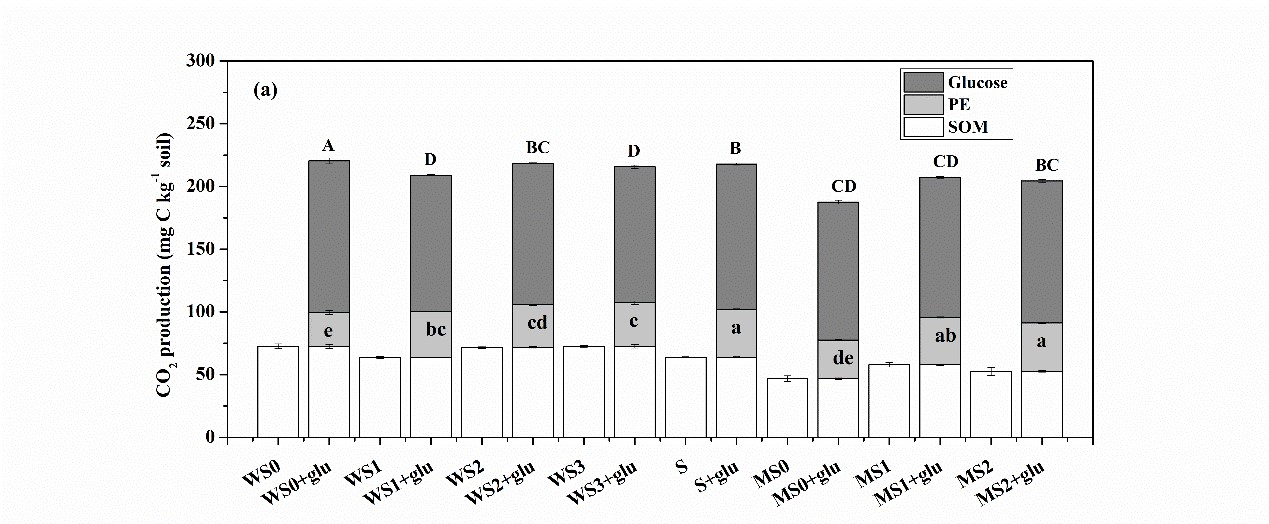

在农田生态系统轮作体系中,豆科作物由于更有利于改善土壤肥力、维持土壤健康而被广泛推荐使用。然而,由于豆科作物残体具有较低的碳氮比(C/N),容易被微生物分解利用,可促进土壤有机碳的矿化及激发效应(PE)。目前已有大量研究探究了不同轮作系统对土壤有机碳矿化的影响,但是在轮作系统中豆科作物的种植频率对土壤有机碳的激发效应的影响尚不清晰,亟需进一步明确豆科作物对土壤有机碳动态的影响。

东北地理所在黑土农田土壤微生物群落特征与玉米产量关系研究方面取得进展(图)

土壤微生物 真菌群落 玉米产量 土壤酸化

2023/7/10

施肥对提高粮食产量具有极其重要的作用,但长期施用化肥可导致土壤酸化、微生物活性下降和土壤退化等问题,施用有机肥可不同程度抵消化肥带来的负面影响。土壤微生物在肥料养分转化与促进作物生长过程中发挥了重要作用,以往关于施肥与粮食产量关系的研究多集中在微生物群落组成及功能特征等,但微生物不能孤立存在,只有与其他微生物形成大量而复杂的相互作用才能完成碳氮循环等重要生态功能,从而保证粮食生产。

成都生物所在云杉人工林土壤跳虫功能类群对P添加响应方面取得进展(图)

土壤生物 土壤跳虫 土壤动物

2023/8/9

跳虫(Collembola)是土壤分解者中密度最大的土壤动物之一,在北极地区每平方米可高达200万只。栖息在凋落物和土层中,消耗广泛的食物资源。它将C从基础食物资源例如细菌、真菌、凋落物和藻类等通过与其他土壤生物的相互作用转移到高营养级,在地下食物网中具有不可替代的作用。通常,基于生活型或营养群的分类单位,分别探索微型节肢动物对环境变化的响应,然而这种方法可能会误导对土壤跳虫角色的理解,因为它们在...

中国科学院植物所揭示多年冻土区土壤微生物养分限制特征(图)

植物所 土壤微生物 冻土碳循环

2023/5/9

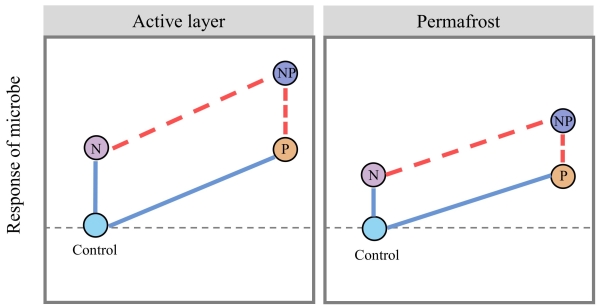

气候变暖会促进多年冻土区土壤氮磷矿化,释放冻土中长期封存的氮磷养分,进而提高植被生产力、部分抵消冻土融化引起的碳损失。同时,土壤养分可利用性增加也会缓解微生物养分限制,加速土壤有机质分解,进一步加剧气候变暖。在此背景下,阐明多年冻土区土壤微生物养分限制特征对于准确认识冻土碳循环与气候变暖之间的反馈关系至关重要。传统观点认为,低温会限制生物固氮和土壤氮矿化速率,进而使得冻土区土壤微生物活性通常受氮限...

泥炭沼泽是全球重要的土壤碳库及碳汇,在维持全球气候稳定及碳平衡中具有重要作用。然而,泥炭沼泽碳对环境变化极为敏感,如增温、水位降低及更多的新鲜碳输入。在气候变化加剧和人类活动干扰频繁的背景下,亟需加强泥炭沼泽土壤碳库稳定机制研究,为泥炭沼泽碳保护提供理论依据。

中国科学院分子植物科学卓越创新中心周峰研究组应邀发表Current Opinion in Plant Biology综述植物根系免疫响应的时空性(图)

周峰 植物根系免疫 土壤微生物

2023/11/18

2023年5月2日,国际著名综述期刊Current Opinion in Plant Biology在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心周峰研究组和瑞士洛桑大学Niko Geldner教授组联合撰写的题为“Spatiotemporal control of root immune responses during microbial colonization”的长篇评述,系统总结了植物根系...

新疆生地所在积雪变化对生物土壤结皮含氮气体的影响研究中取得进展(图)

生物土壤 含氮气体 气候变化 态系统

2023/8/15

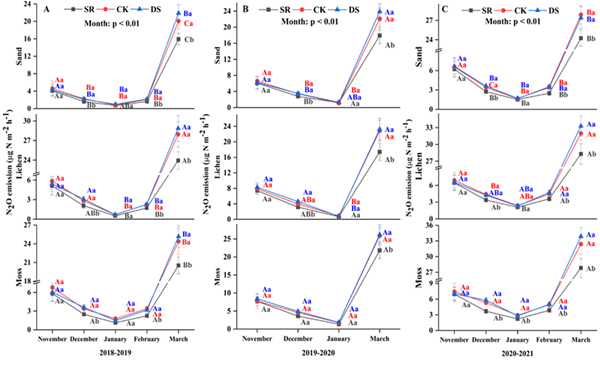

积雪是控制荒漠生态系统生物生长发育和生态功能最重要的水资源之一。由于全球气候变化,冬季气候模式正在发生变化,这影响了荒漠生态系统中的土壤氮循环和温室气体通量。生物土壤结皮是荒漠生态系统中重要的地表覆被物,其对环境变化十分敏感。生物土壤结皮可以改变土壤理化性质,促进维管植物的定植和生长,并且在荒漠生态系统稳定性中发挥重要作用。生物土壤结皮是荒漠生态系统含氮气体(N2O和NO)重要的排放源。研究表明,...

植物(如木质素)和微生物代谢产物(如氨基糖)是土壤有机碳库的重要来源,由于微生物来源碳具有较高的稳定性,因此不同来源组成对土壤有机碳库的稳定性具有重要影响。同时,不稳定的颗粒有机碳和相对稳定的矿物结合态有机碳是目前国际上普遍认可的两大主要功能碳库组分,其分布对土壤有机碳的形成和稳定具有举足轻重的作用。由于人口增长和经济发展的需求,大量热带原始林被砍伐转变为人工林,造成大量碳损失,严重威胁热带雨林的...

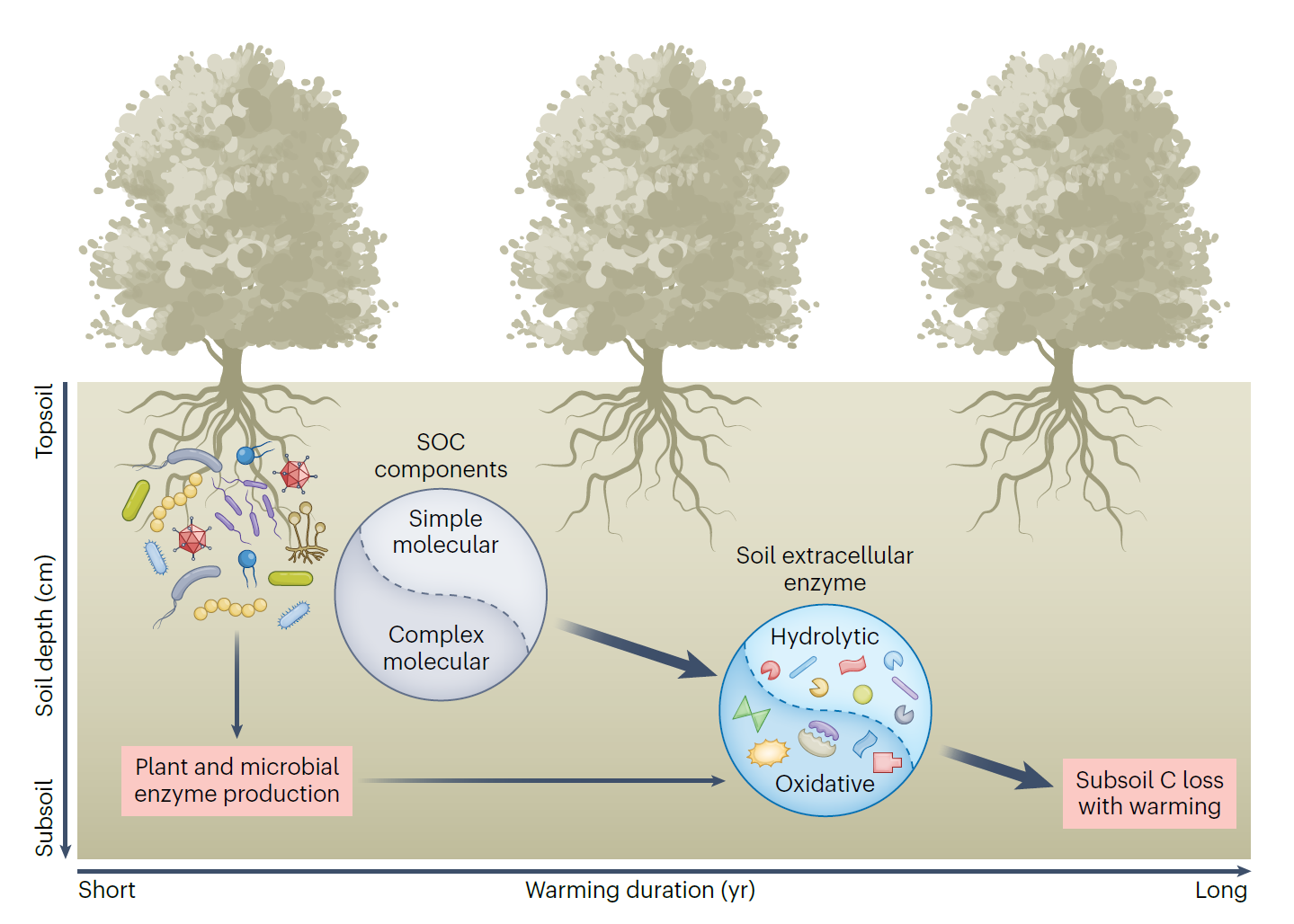

深层土壤有机碳对气候变暖的响应尚不明确,这限制了对气候变暖背景下土壤有机碳库动态变化的预测。土壤胞外酶的产生和酶促反应过程都需要碳源和氮源等,从而直接或者间接地影响土壤有机碳的动态变化。因此,土壤胞外酶可能提供了另一种视角来理解微生物介导的土壤有机碳变化过程。

南京土壤所在微生物调控秸秆残体化学组成的演替研究方面取得进展(图)

微生物调控 秸秆残体化学 土壤有机碳

2023/7/16

提高土壤有机碳储量是促进碳中和的重要措施。在农田土壤中,匹配合理农艺管理下的秸秆还田是提高土壤有机碳含量的主要措施。有机碳的固持途径及其稳定性与植物残体的化学组成息息相关,因此需要进一步分析植物残体腐解过程中化学组成的演替规律及其最终产物的化学组成。关于植物残体分解最终产物的化学组成,学术界存在两种相反的观点,传统观点认为不同植物残体在不同环境中的最终腐解产物趋于相似;而另一些研究认为,不同植物残...

昆明植物所与合作者解析羊肚菌栽培生活史中土壤微生物组的动态变化(图)

解析 羊肚菌栽培 土壤微生物

2023/5/13

中国科学院昆明植物研究所与合作者(西北工业大学生态环境学院、菌胜生物)共同解析了羊肚菌栽培生活史中土壤微生物组的时间动态,为微生物菌剂未来应用和羊肚菌栽培可持续发展提供了理论基础。

中国科学院水保所植被恢复后土壤碳流过程研究取得进展(图)

土壤碳流 土壤固碳 微生物量碳

2023/3/15

2023年2月24日,中国科学院水土保持研究所在Soil Biology and Biochemistry上,发表了题为Carbon stabilization pathways in soil aggregates during long-term forest succession: Implications from δ13C signatures的研究论文。

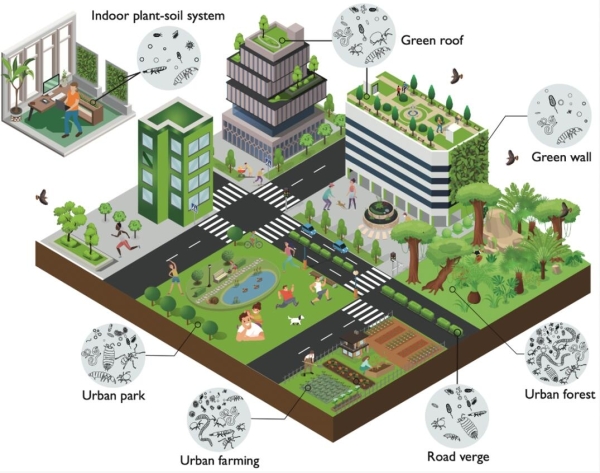

土壤是地球上最大的生物多样性储库之一,主导多种关键生态系统功能。土壤生物多样性及其功能通过多种途径影响人类健康。然而,城市背景下土壤生物多样性与人类健康之间的联系未得到充分研究。