搜索结果: 121-135 共查到“知识要闻 太阳与太阳系”相关记录409条 . 查询时间(2.301 秒)

地球大部分氮或源于内太阳系

氮;源于内太阳系;岩质行星

2022/4/6

科技日报北京1月25日电 (实习记者张佳欣)地球上的氮是从哪里来的?美国莱斯大学一项新研究表明,氮的原始来源其实“近在眼前”。据物理学家组织网21日消息,铁陨石中氮的同位素特征表明,地球可能不仅从木星轨道以外的外太阳系收集氮,还从内太阳系原行星尘埃盘中收集氮。相关研究发表在最近的《自然·天文学》杂志上。

2020年12月17日至18日,紫金山天文台(紫台)第十六期“西天取经”论坛暨太阳射电爆发活动和辐射机制研讨会在紫台仙林园区召开。本期论坛由紫台科研处和青年创新促进会主办,太阳和太阳系等离子体研究团组承办,邀请了中科院国家天文台谭宝林研究员和陈星瑶助理研究员、新疆天文台唐建飞副研究员、中国科学技术大学博士研究生张沛锦,以及紫台吴德金研究员、宁宗军研究员、张擎旻副研究员、李东副研究员等多位太阳射电领...

首获室温超导体、首探新型太阳中微子——《物理世界》评出2020年十大科学突破

室温 超导体 新型太阳 中微子

2020/12/18

尽管新冠疫情仍在全球很多地方肆虐,但并未阻止科学家们探究宇宙和自然的脚步,2020年,多项重大科技突破仍纷至沓来,给我们带来惊喜的同时,也将让我们的生活变得更加美好。英国《物理世界》杂志的编辑对该网站上今年刊发的数百篇研究成果进行严格筛查,基于在提升我们对知识或科学理解方面取得重大进步、对科学进步及实际应用具有重要影响以及读者深感兴趣等原则,遴选出了其中最重大的10项突破。

太阳系现“新天体高速公路”(图)

太阳系 新天体 高速公路

2020/12/16

研究人员发现了一种新的高速公路网,可比以前更快的速度穿越太阳系。这样的路线可以使木星附近的彗星和小行星在不到十年的时间里达到海王星的距离,在不到一个世纪的时间里达到100个天文单位的距离。它们可以用来将航天器以相对较快的速度发送到地球系统的遥远角落,并监测和了解可能与地球相撞的近地物体。这一论文近日发表于《科学进展》。研究人员观察了这些路径的动力结构,在从小行星带延伸到天王星甚至更远的空间流形中形...

走进逸夫博物馆,迎面即可看到四个明亮的展柜静静伫立在大厅中央。原来,嫦娥五号落月取土的功臣之一——模拟月壤,正在逸夫博物馆展出,为广大观众揭开月球的神秘面纱。

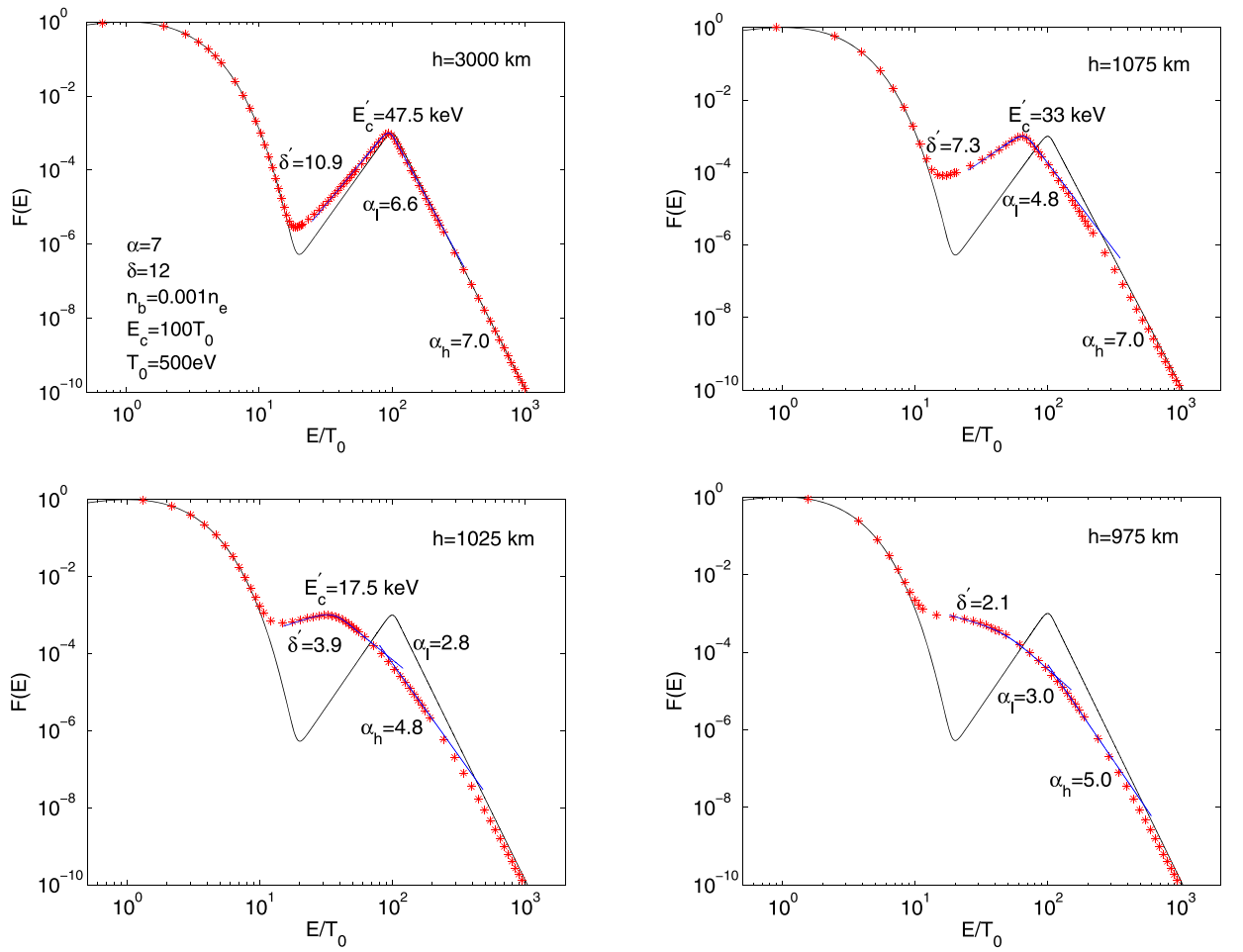

耀斑电子束能量损失及能谱演化研究取得进展(图)

耀斑 电子束 能量损失 能谱演化

2020/11/30

新疆天文台太阳物理研究室副研究员唐建飞等科研人员基于耀斑大气模型,通过讨论库仑碰撞以及感应电场引起的能量损失,研究了电子束沿着耀斑环运动时的能量损失及其对电子束能谱的影响,并进一步探讨与其相关的观测效应,相关成果已发表于美国《天体物理》月刊(ApJ, 2020,904,1)。太阳高能电子一般由耀斑磁重联或日冕激波加速产生,是太阳硬X射线以及射电辐射的源,硬X射线和射电辐射的观测特征敏感地依赖高能电...

中国科学院云南天文台揭示太阳暗条精细结构和爆发活动过程

中国科学院云南天文台 太阳暗条 精细结构 爆发活动

2020/11/27

近期,中科院云南天文台抚仙湖太阳观测与研究团组研究员闫晓理等人对活动区NOAA 12740中的暗条精细结构和爆发过程进行了详细研究,相关研究成果日前发表于《天体物理学杂志》。这里的暗条(日珥)悬浮在高温稀薄日冕大气中,由相对低温、高密度等离子体和相应支撑的磁场结构组成。一般来说暗条的等离子体温度比周围日冕环境低100倍,密度高100倍。暗条(日面上)和日珥(太阳边缘)为同一活动体在不同位置的不同称...

中国科学院云南天文台太阳暗条精细结构和爆发活动研究获进展(图)

中国科学院云南天文台 太阳 暗条 精细结构 爆发活动

2020/11/24

中国科学院云南天文台抚仙湖太阳观测与研究团组闫晓理研究员等人对活动区NOAA 12740中的暗条精细结构和爆发过程进行了详细的研究。研究成果于近期发表在《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)上。

SA:比较行星学视角看生命起源(图)

SA 比较行星学 视角 生命起源

2020/11/11

生命起源是人类一直关心的基本科学问题,研究表明生命起源的路径可能有多条。目前学术界普遍接受的观点是化学起源,它包括前生命合成过程和分子自组装过程两步。前生命化学过程合成了核苷酸、氨基酸和脂质的分子构建模块,这些分子模块进一步自组装形成细胞(Lin et al., 2019; Jordan et al., 2019)。

清华大学航天航空学院团队揭示小行星成形机制(图)

清华大学航天航空学院 小行星 成形机制 太阳系

2020/10/22

近日,清华大学航天航空学院(简称“航院”)博士生程彬、教授宝音贺西与北京航空航天大学等单位的合作者,利用自旋加速导致风化层失稳的理论模型和颗粒仿真,结合最新的小行星探测数据,为“陀螺型”小天体的形成提出了有力的解释。小天体是从太阳系形成之初就存在的“剩余材料”,记录了太阳系早期的状态信息,可以为探寻行星的演化乃至生命的起源提供重要线索。小天体形貌的演化过程存在丰富的动力学现象,近十年天文和航天的新...

清华大学航天动力学实验室获悉,日前该校与北京航空航天大学的联合研究团队在《自然·天文》期刊上发表文章《重建陀螺型小行星表面巨石的演化历史》。团队应用超级计算机天河二号集群对超大规模空间颗粒系统进行仿真研究,模拟太阳系小行星的自旋演化过程,发现了陀螺型小行星形成背后的共同演化机制。

太阳中电离气体可放大黑子磁场(图)

太阳 电离气体 可放大 黑子磁场

2020/10/12

中国科学院紫金山天文台学者通过重新分析一例过往太阳黑子,发现太阳大气中流动的电离气体,能够显著放大黑子磁场。正如无线网络信号可以被放大器放大、增强,这一效应,堪称太阳表面的天然磁场“放大器”。它对人类认识黑子、耀斑、日珥等一系列太阳活动,具有重要意义。

我国首次火星探测计划“天问一号”探测器于2020年7月23日成功发射,计划进行火星环绕和着陆巡视探测。环绕器携带七种有效载荷,着眼于通过对火星的全球性和综合性探测,建立起对火星的总体性和全局性的科学认知;火星车携带六种有效载荷,专注于对火星表面重点地区的高精度、高分辨的精细探测和就位分析。为配合“天问一号”探测计划,推动我国火星研究,“天问一号”首席科学家万卫星院士、有效载荷总指挥王赤院士、工程副...

“一号小行星”谷神星2020年8月28日“冲日”

一号小行星 谷神星 2020年8月28日 冲日

2020/8/27

天文专家介绍,拥有“一号小行星”头衔的谷神星将于28日“冲日”,此后10多天内,在天气晴朗的条件下,感兴趣的公众借助小型天文望远镜或双筒望远镜,就可以在繁星背景中找到它的“倩影”。在火星和木星轨道之间有数十万颗绕太阳运动的小行星,肉眼一般无法看到。本次“冲日”的主角谷神星约占小行星带(火星与木星之间)中所有星体总质量的32%。国际天文学联合会在2006年将谷神星列为矮行星。

我学者发现太阳磁通量绳内部的磁场重联

太阳 磁通量绳 磁场重联

2020/8/20

中国科学技术大学中科院近地空间环境重点实验室陆全明、王荣生研究团队,和北京航空航天大学的符慧山教授合作,在磁场重联的磁能耗散研究领域取得重要进展。他们利用MMS(磁层多尺度)卫星高分辨率观测资料,首次发现在磁场重联产生的磁通量绳内部丝状电流中,可发生次级重联并导致磁能的快速耗散。相关结果日前在线发表在《自然通讯》上。