搜索结果: 91-105 共查到“知识要闻 太阳与太阳系”相关记录409条 . 查询时间(2.152 秒)

中科院上海分院上海天文台科研团队在三个潜在的宜居行星世界中发现黄道带尘埃光(图)

上海天文台 宜居行星 恒星系统

2022/12/26

在晴朗天气的日落时分,我们可以在太阳方向向上延伸的天空中找到一些大致呈三角形的微弱光芒,这就是黄道光。黄道光是因为行星际尘埃对太阳光的散射而在黄道面上形成的微弱光锥。通常认为,行星际尘埃粒子是小行星被碰撞后或彗星瓦解后的产物。那么,太阳系外宜居行星所在的恒星系统中,是否也存在这种尘埃呢?

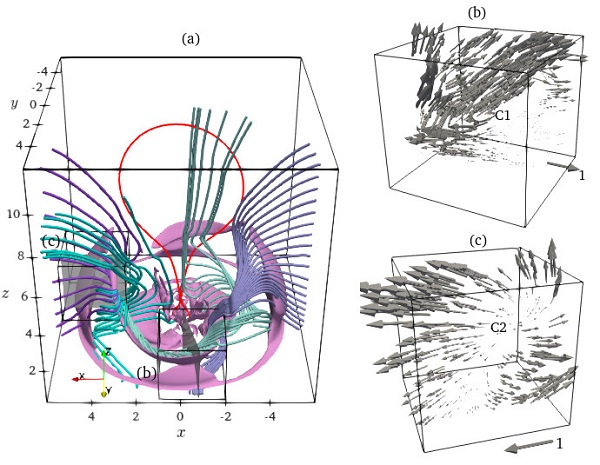

科技日报昆明2022年1月11日电 (记者赵汉斌 通讯员陈艳)记者11日从中国科学院云南天文台获悉,该台选址与日冕观测研究团组首次从观测角度,对太阳活动周交替时期活动区的螺度和倾角做了详细统计研究,发现多数样本活动区遵守螺度符号半球规则,螺度和倾角之间没有显著统计关系。相关成果发表在国际期刊《皇家天文学会月报》上。

历史上曾有3次“毁灭性”的太阳风暴

太阳风暴;化学分析;地球大气层

2022/4/8

1859年的卡林顿事件是有观测记录以来人类经历过最剧烈的一次太阳风暴,然而2012年,日本名古屋大学的三宅芙沙带领的研究团队发现,公元775年左右发生了一次超级太阳风暴,强度是卡林顿事件的10倍到100倍。这些超级太阳风暴可能来自万年一遇的超级耀斑。如果今天地球被这样的超级耀斑击中,全球联网的社会将会受到毁灭性破坏,所有的电子数据可能都会被抹去。

云南天文台在太阳活动周交替时期活动区的螺度观测研究方面获进展(图)

太阳活动 周交替时期活动区 螺度观测

2023/1/12

云南天文台在日冕扰动的速度场分布数值研究中获进展(图)

日冕扰动 速度场分布数值 中国科学院云南天文台

2023/1/12

穿过日冕 “帕克”探测器首次与太阳亲密接触(图)

探测器;太阳亲密接触;太阳探测器

2022/4/7

科技日报北京12月15日电 (实习记者 张佳欣)综合外媒最新消息,美国国家航空航天局(NASA)科学任务理事会副局长托马斯·祖布钦在14日举行的2021年美国地球物理联盟秋季会议上宣布,“帕克”太阳探测器发射三年后,于今年4月28日,美国东部时间9时33分到达太阳大气的最外层(日冕),并在那里停留了5个小时,成为第一个“接触太阳”的航天器。相关研究结果同时发表在美国《物理评论快...

近期,中国科学院云南天文台抚仙湖太阳观测与研究团组杨波副研究员及其合作者发现了色球蒸发-日冕凝聚导致太阳暗条形成完整而清晰的观测证据。相关研究成果于2021年11月9日发表在国际天文学期刊《天体物理学杂志-通讯》(The Astrophysical Journal Letter)上。

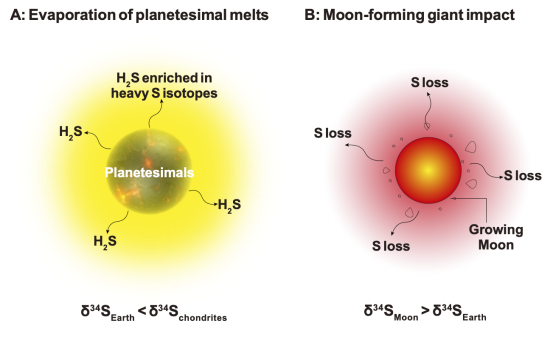

中国科大在地球和行星早期挥发性元素增生和演化方面取得重要进展(图)

行星 元素增生 演化

2022/11/17

2021年11月4日,中国科学技术大学科研部地球和空间科学学院吴忠庆教授课题组2019年博士毕业生王文忠博士(现为英国伦敦大学学院和美国卡耐基科学研究所联合博士后)与李春辉博士(前中科大特任副研究员,现为成都理工大学副研究员)合作,通过第一性原理计算,发现在太阳星云环境下,行星增生早期星胚(部分)熔融和挥发过程是地球贫挥发性元素的主因,为研究类地行星挥发性物质增生和演化提供重要启示。该项研究成果以...

约50亿年后,我们的太阳将演化成一颗红巨星,巨大到将金星也并入囊中。当太阳的能量近乎消耗殆尽时,它的核心将无法逃脱塌缩的命运,而外面的气体壳层将被强大的恒星风剥离,当红巨星大部分的气体都被吹散后,其中心裸露的炙热核心辐射出强烈的紫外光子,电离这些逃逸的气体。这些吸收紫外线之后的气体释放出朦胧的光圈,环绕中央的恒星,在光学波段上呈现明亮的彩色行星状星云(Planetary Nebula; PN)。相...

中国科学院云南天文台发现磁重联导致太阳黑子快速失踪(图)

磁重联 太阳黑子 失踪

2021/10/14

近期,中国科学院云南天文台抚仙湖太阳观测与研究基地薛志科副研究员和闫晓理研究员等人发现小尺度磁重联是导致太阳黑子快速失踪的一种有效方式,相关研究成果于近期发表在国际天文学期刊《天体物理学快报》(The Astrophysical Journal Letter)上。

中国科学院云南天文台发现磁重联导致太阳黑子快速失踪(图)

磁重联;太阳黑子

2021/11/16

太阳黑子是太阳表面一块磁场强而温度低的黑暗区域,它的形成和消失往往是太阳磁场演化的结果,因此,它对理解太阳磁场的起源和太阳活动周起到至关重要的作用,然而,人们至今还不清楚太阳黑子是如何从太阳表面衰退或消失的。从观测上,黑子衰退往往和运动磁特征、亮桥等活动现象有一定联系,而它们一般会导致黑子从太阳光球层缓慢消失,此外人们也提出了磁重联可引起黑子快速消失的理论,但是到目前为止观测事例和观测证据还非常少...

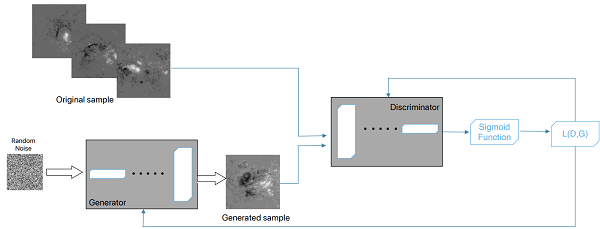

中国科学院云南天文台邓林华合作团队构建了更细粒度的太阳耀斑预报模型(图)

更细粒度 太阳耀斑 预报模型

2021/10/14

近期,广州大学国家天文科学数据中心大湾区分中心王锋教授、中国科学院云南天文台邓林华研究员和昆明理工大学冯松教授等人,开展了太阳耀斑预报与人工智能学习的学科交叉研究。

中国科学院紫金山天文台在日珥爆发研究中取得新进展(图)

日珥 爆发 锥模型

2021/9/17

在最近的工作中,中国科学院紫金山天文台研究人员对传统的锥模型加以改进,认为锥的顶点位于爆发源区而不是太阳中心。模型中,四个几何参数由锥轴向偏离局地径向的两个角度(θ1, φ1)、锥的长度(r)和角宽度(ω1)决定。

太阳可能在100亿年后“死”去

太阳 行星状星云 死亡

2021/9/8

此前,天文学家认为太阳“死亡”后会变成行星状星云——一个由气体和尘埃组成的发光气泡。后来,有证据表明它“死”后的质量要比行星状星云大得多。2018年,一个国际天文学家团队再次反转结论,认为太阳死亡后最有可能的形式还是行星状星云。