搜索结果: 1-15 共查到“医学细胞生物学 血液”相关记录21条 . 查询时间(0.415 秒)

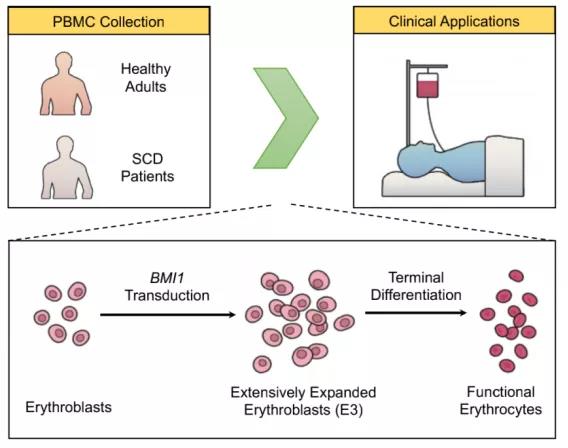

为解决血源紧缺世界级难题提供了新思路 ——华山医院血液科陈彤教授团队与其他国际顶尖团队合作的研究成果在线发表于国际著名期刊Molecular Therapy上(图)

红细胞 造血干细胞 血液科 陈彤教授

2022/7/5

红细胞输注是一种临床广泛需求的支持治疗手段,但血源的紧缺以及异体血输注的风险给临床应用带来了巨大的挑战。过去几十年全球致力于开发红细胞替代品用于输血的努力均未成功。2011年,法国输血所研究团队将造血干细胞体外分化制备的红细胞输注到一名志愿者体内,首次验证了体外扩增和分化获得的红细胞在人体内的安全性。然而,临床输血对红细胞数量有着巨大需求,法国这项研究和其他相关工作尚未解决红细胞“量”的问题。如何...

探讨性别、年龄以及血液指标联合检测在预测新型冠状病毒肺炎(COVID-19)患者预后的应用价值。 方法 选择2020 年2~3 月在泰康同济(武汉)医院的145 例COVID-19 确诊患者,根据出院预后状况分为治愈组(130 例)和死亡组(15 例),对两组患者的性别、年龄及血液中淋巴细胞绝对值(LYMPH)、C 反应蛋白(CRP)、肌酸 激酶MB 同工酶(CK-MB)、肌酐(CREA)、清蛋白...

评价血液肿瘤化疗后中性粒细胞缺乏(粒缺)伴发热患者两种一线经验性抗感染治疗策略的优劣。方法回顾性分析2017年8月- 2018年12月某院血液肿瘤化疗后粒缺伴伴发热病例的感染部位及病原菌分布情况,按一线抗感染治疗方案分为以碳青霉烯类药物主要治疗组(碳青霉烯类组)和以含酶β-内酰胺类抗生素主要治疗组(含酶β-内酰胺类组),对并发症治疗治疗,住院总费用以及住院日数进行比较。

老年人血液中发现促肿瘤代谢物(图)

老年人 血液 肿瘤 代谢物

2020/8/24

60岁及以上的人蛋白质和脂肪代谢的一种副产物升高,会诱发癌细胞的耐药性和转移等侵袭性特征,这意味着年龄相关的代谢失调可能在老年人癌症发生和死亡风险增加中发挥了一定的作用。相关论文近日刊登于《自然》。65岁以后,人类患癌症和相关死亡的风险显著增加。尽管如此,人们对年龄和癌症之间复杂关系的理解仍处于起步阶段。几十年来,这种联系很大程度上归因于老年人接触诱变剂的时间延长。然而,这并不能解释饮食、运动和小...

全国造血干细胞移植与细胞治疗新技术学习班、第九届造血干细胞移植两江论坛、第五届中美造血干细胞移植与肿瘤免疫论坛、第十八届中国中西南血液病协作组学术会议通知

造血干细胞移植 细胞治疗 第九届 第五届 中美造血干细胞移植 肿瘤免疫论坛 第十八届 中国中西南血液病 学术会议通知

2020/7/13

由重庆市医学会主办,中国中西南血液病协作组、美国造血细胞移植与细胞治疗协会(ASTCT)、重庆市血液内科医疗质量控制中心、陆军军医大学第二附属医院血液病医学中心与美国希望之城国家医疗中心(City Of Hope)联合举办的第九届造血干细胞移植两江论坛、第五届中美造血干细胞移植与肿瘤免疫论坛、第十八届中国中西南血液病协作组学术会议定于2020年10月29日-11月1日在重庆举办。

为研究血泵轴承在工作过程中的温升对血液的影响,通过在流式细胞仪中对红细胞进行死亡率分析计算和脆性试验,得到红细胞损伤机理,确定血液损伤临界值;对血泵轴承摩擦接触面进行热流密度计算,利用WORKBENCH分别对血泵轴承与导轮整体进行仿真。通过分析血泵轴承的温度场,得到不同摩擦系数及转速下的温升情况。实验结果显示,红细胞的死亡率随着温度的升高而增大,温度达到47 ℃时红细胞死亡数量已超过一半。仿真结果...

研究晚期不可切除胃癌患者外周循环肿瘤细胞(circulating tumor cells,CTCs)与凝血功能指标之间关系,探讨CTCs及血液高凝指标在晚期胃癌患者生存及预后中的作用。[方法] 收集晚期不可切除胃癌患者28例,采用阴性富集法检测基线CTCs,并检测血常规及凝血功能指标,分析CTCs与凝血功能指标及血小板之间相关性;随访分析基线CTCs、凝血功能指标与患者生存的关系,Cox回归分析各...

体外循环相关的血液保护现状研究

体外循环 血液保护 降低血细胞损伤 心血管手术

2020/7/14

体外循环(CPB)的出现极大地促进了心血管外科的发展,尽管如此,一些缺陷也随之被发现。总结CBP对血液成分造成的影响以及近年来人们为应对这种破坏而采取的一系列的措施,最大限度地降低炎症因子损伤、减轻血细胞破坏、减少异体输血,利用自体红细胞成为体外循环下心脏手术的目标。

浙江大学医学院基础医学导论课件第三篇第四章 局部血液循环障碍。

探讨高原心脏病研究对象血液中促血管内皮生长因子及平滑肌细胞生长因子的表达情况及其意义。 方法 对42例高原心脏病研究对象和40例高原健康者血液中促血管内皮生长因子[肝细胞生长因子(hepatocyte growth factor,HGF)、血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)、碱性成纤维细胞生长因子(basic fi...

据物理学家组织网近日报道,美国明尼苏达大学利乐海(Lillehei)心脏研究所发现,只打开一个叫做Mesp1的基因,就能让干细胞分化生成心脏、血液和肌肉等多种细胞类型。相关论文发表在《细胞干细胞》杂志上。

许元富,男,副研究员,硕士生导师。2003.3-至今 医科院血液学研究所,分子生物学和细胞生物,副研究员。研究领域1. 肿瘤细胞耐药机理及克服耐药新策略研究。2.中性粒细胞的基础和应用基础研究。获奖及荣誉1. 2001年获天津市科技进步二等奖 “抗CD3/抗CD20双功能抗体的研制”。(第4完成人)。2. 2004年获天津市科技进步一等奖 “血液肿瘤耐药机制及克服耐药研究”。(第3完成人)。在国...