搜索结果: 1-15 共查到“地质学 EPSL”相关记录17条 . 查询时间(0.098 秒)

橄榄岩蛇纹岩化伴随着天然氢气和无机甲烷的形成与二氧化碳封存等多种地质过程,受到广泛的关注。弧前地幔楔蛇纹岩由俯冲板块在弧前深度发生低温脱水,在俯冲隧道中交代橄榄岩形成。蛇纹岩相对周围橄榄岩密度大大降低,因此所形成的蛇纹岩泥可夹带橄榄岩、蛇纹岩和变玄武岩岩块等,沿弧前断裂喷发到弧前地壳形成蛇纹岩泥火山。马里亚纳弧前发育地球上仅有的、正在喷发的泥火山,实时记录了浅部俯冲隧道中的流固反应过程,记录了在成...

2024年3月7日,中国科学院广州地球化学研究所杨阳特任研究员与美国哈佛大学及塔尔萨大学的科研人员合作,通过对北冰洋Gakkel洋脊西部火山区和中部弱岩浆活动区267件玄武岩样品(图1)的系统研究,发现Gakkel西部发育正常厚度洋壳的区域,主要产出亏损的N-MORB,且其岩浆组成从西到东显示出系统的地球化学变化,揭示了地幔逐渐亏损,部分熔融程度逐渐降低的过程。而Gakkel中部洋壳极度不发育出现...

地幔作为地球最大的地质构造单元,其物质组成记录了大量的地球演化信息,同时其动力学过程也显著影响地球浅部圈层。俗话说,上天容易,入地难。现阶段直接测量地幔的物质组成信息和动力学过程存在巨大挑战。而在洋底绵延数万公里的洋中脊玄武岩作为全球最大规模的幔源岩浆,成为了地质学家们的首选目标,为了解地球深部物质组成和深部动力学过程提供了大量的数据基础。然而喷发的岩浆作为汇聚熔体,许多继承自地幔源区和岩浆过程的...

稳定Nd同位素是近年来新兴的非传统稳定同位素体系,已经在高温岩浆分异、早期地球演化和太阳系冷凝历史等方面的研究中显示出良好的应用潜力。然而,目前在低温地球化学过程会造成多大程度的稳定Nd同位素分馏、什么因素控制着稳定Nd同位素分馏以及稳定Nd同位素分馏与传统放射成因同位素143Nd/144Nd有什么关系等一系列问题的认知几乎还处于空白。

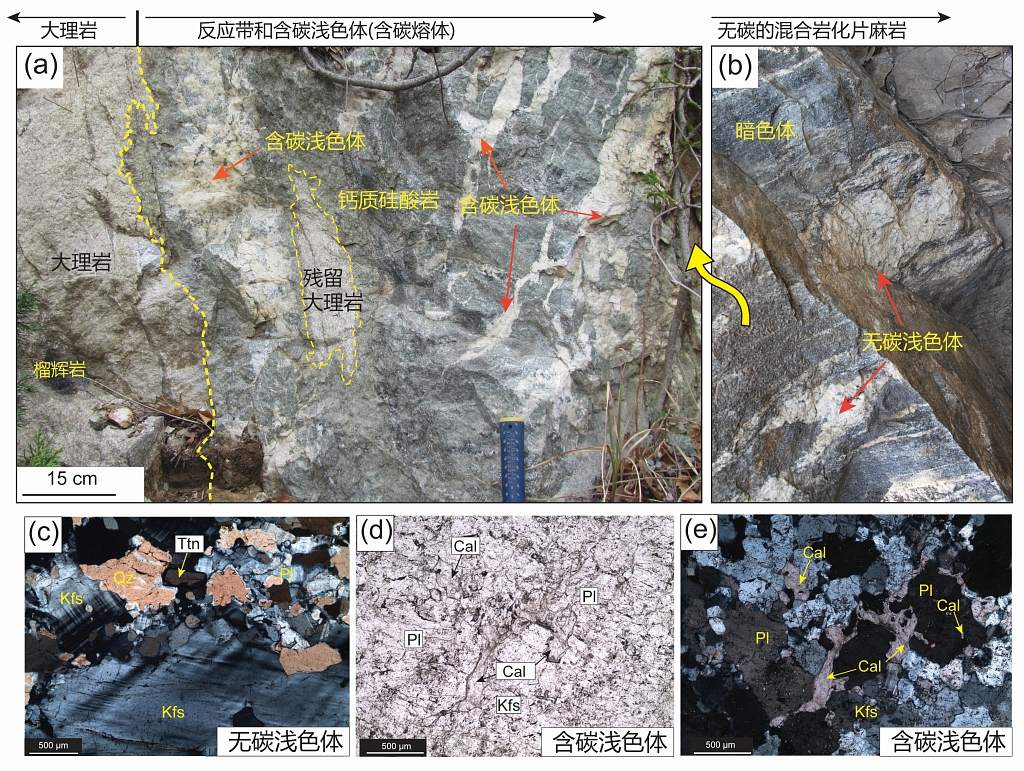

郭顺等-EPSL:形成汇聚板块边缘含碳熔体和深部碳迁移(图)

汇聚板块边缘 含碳熔体 深部碳迁移

2023/1/16

路凯等-EPSL:7.2亿年前的岩浆岩省与雪球地球的启动(图)

7.2亿年前 岩浆岩省 雪球地球

2023/1/16

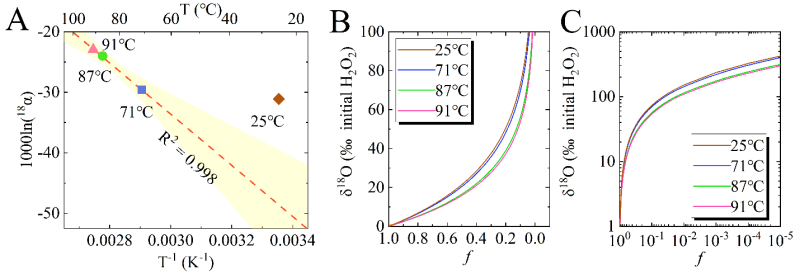

过氧化氢产生途径丰富,广泛分布在地球、火星、月球、木卫六等行星和卫星的表生环境与星际间介质中,是塑造行星表生环境氧化还原状态的重要氧化剂,参与了行星演化和生命起源等诸多重要过程。然而,其在地质历史的重要性难以被记录下来。次生矿物的氧同位素可能是此类过程的忠实记录者,但过氧化氢化学如何影响次生矿物的三氧同位素组成仍不清楚,因此亟需机理研究标定其在自然过程的同位素效应。上世纪50年代,诺贝尔化学奖获得...

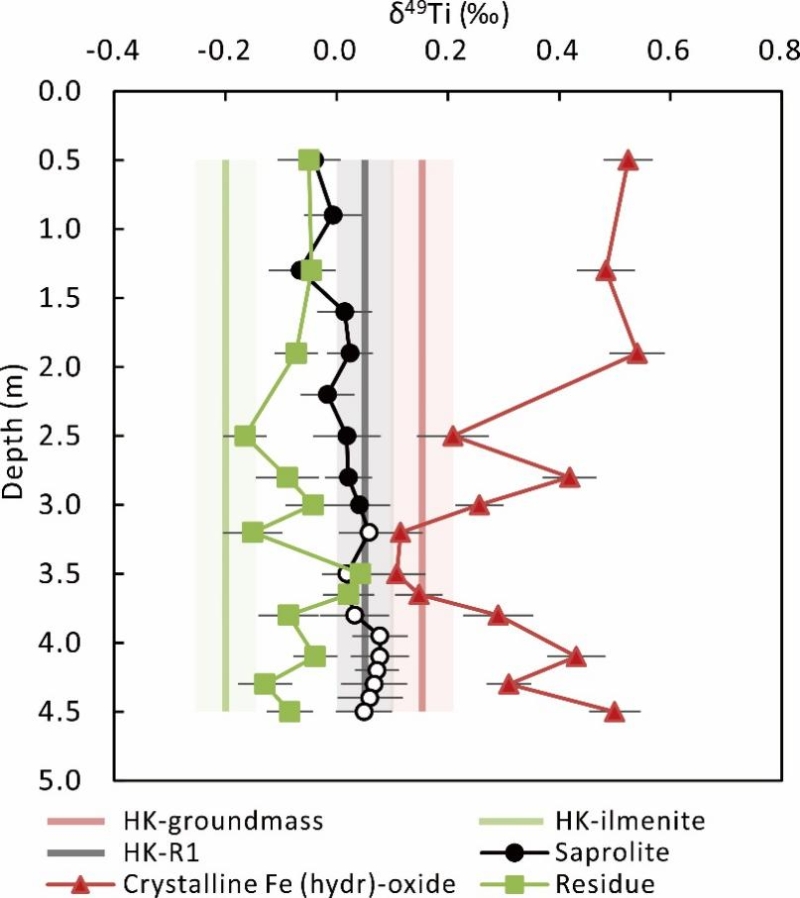

Ti同位素作为新兴的非传统稳定同位素示踪沉积物源区的指标,其前提假设是表生过程中Ti同位素组成不受水-岩相互作用的影响。Greber等人(2017)Science的研究中应用这一假设,通过不同时代页岩的Ti同位素组成反演早期接受风化剥蚀的地壳化学组成,推测板块活动的起始时间早于35亿年,迈出了Ti同位素示踪源区的第一步。然而目前表生风化过程中Ti同位素组成的分馏特征及其控制机制的研究还极为欠缺。

刘鹏等-EPSL:太古宙大陆地壳可于低压下形成——来自Fe同位素的证据(图)

太古宙 大陆地壳 低压下形成 Fe同位素

2023/1/16

埃迪卡拉-寒武纪转折期(560-514 Ma)是地球历史上生物变革的关键时期,主要表现为埃迪卡拉型动物的灭绝(大约541 Ma)和寒武纪早期多门类动物的爆发(大约541-514 Ma)。地球表生环境变化被认为是控制生物演化的关键因素之一,有关这一时期的环境与生物协同演化也一直是地球科学研究的热点和争论的焦点。尽管海洋缺氧被认为是埃迪卡拉型生物灭绝的主要原因,但一些证据表明这一时期的氧水平明显升高,...

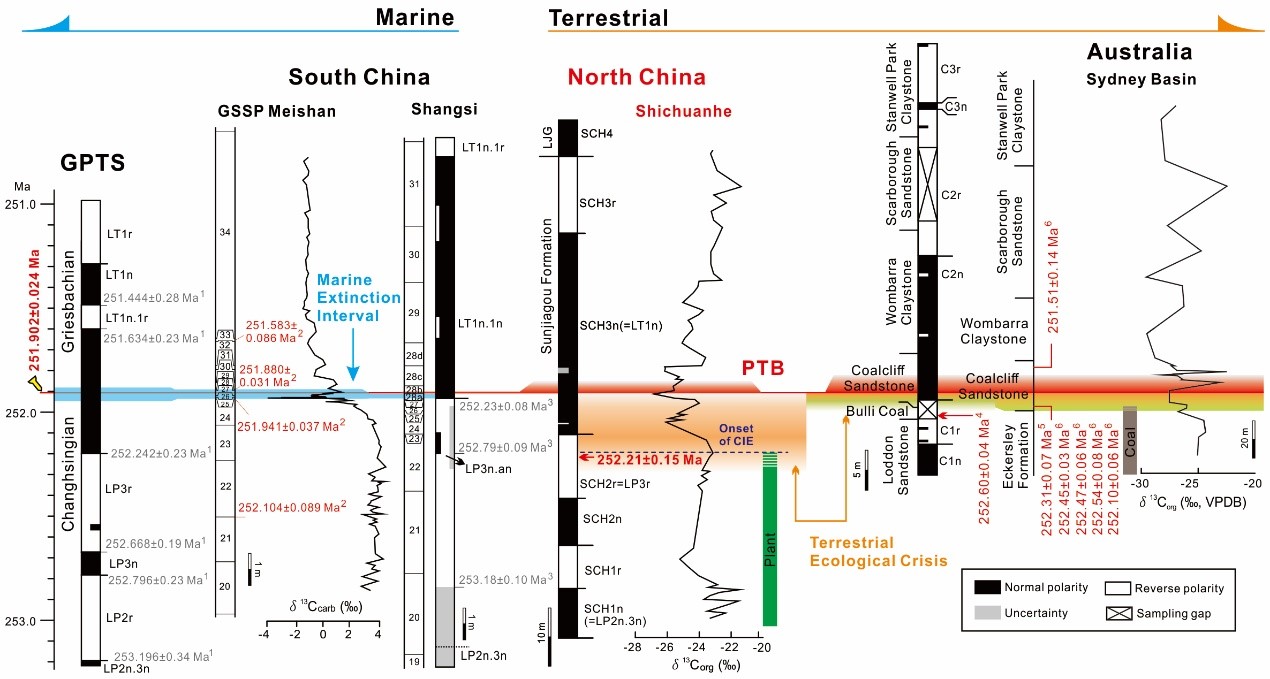

生物地质与环境地质国家重点实验室EPSL|华北陆相上二叠统-下三叠统高精度锆石定年和磁性地层研究对陆相生态系演变提供关键年龄和地层框架(图)

EPSL 华北陆相 三叠统高精度 锆石定年 磁性地层研究 陆相生态系演变 地层框架

2022/9/7

二叠纪-三叠纪之交发生了显生宙历史上最严重的生物灭绝事件,海洋和陆地生态系统皆遭受重创。与海相地层不同,陆相盆地实体化石记录往往不连续,同时缺少绝对年龄的控制,当前对于二叠纪-三叠纪陆地生物与环境演变的认识仍存在不少争议。因此,获取关键地层年龄和建立可对比的地层框架是进行陆相生态崩塌和重建研究的重要基础和前提。

EPSL:王小林等揭示热液中REE迁移与富集新机制(图)

REE 硫酸盐 稀土矿

2021/8/2

稀土元素(REE)被广泛应用于清洁能源、芯片制造和国防安全等高科技领域,其成矿机制是矿床学界的研究热点。碳酸岩型稀土矿是REE的重要来源,其形成多与富硫酸盐的热液流体活动密切相关。然而,硫酸盐在REE成矿过程中的作用仍存争议。