搜索结果: 1-15 共查到“固体地球物理学 JGR”相关记录30条 . 查询时间(0.07 秒)

徐长仪等-JGR:地震对全球动力学参数长期变化的影响(图)

地震 全球动力学 参数 长期变化

2023/1/16

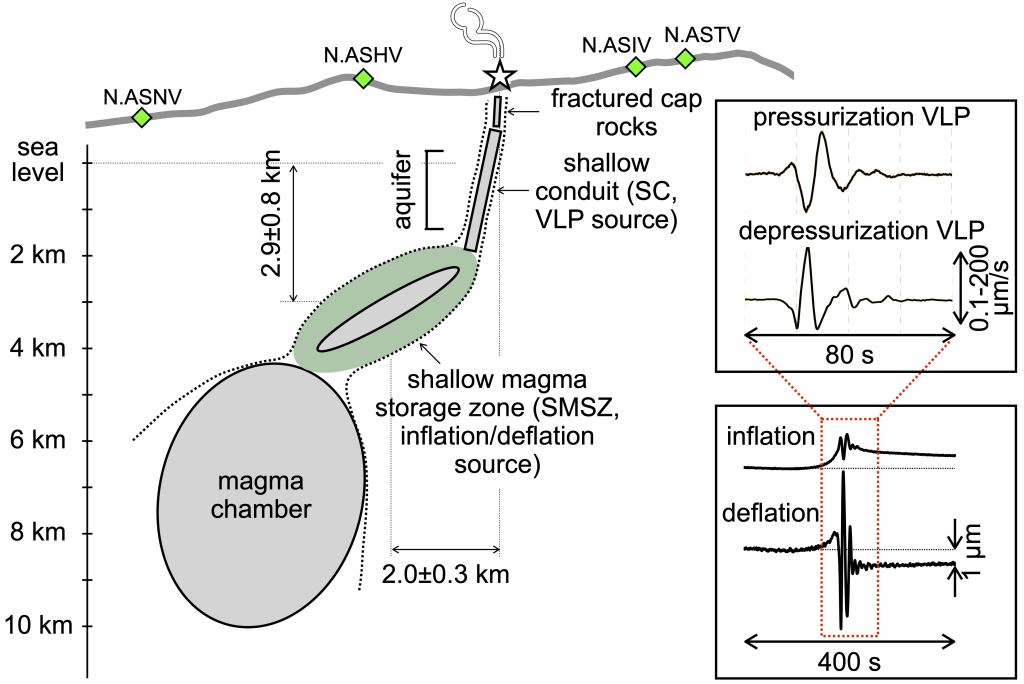

牛杰明等-JGR:基于远距离台站的重复火山地震信号研究(图)

远距离台站 重复 火山地震信号

2023/1/16

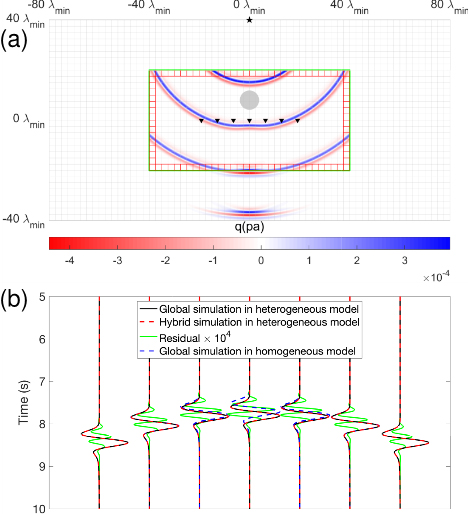

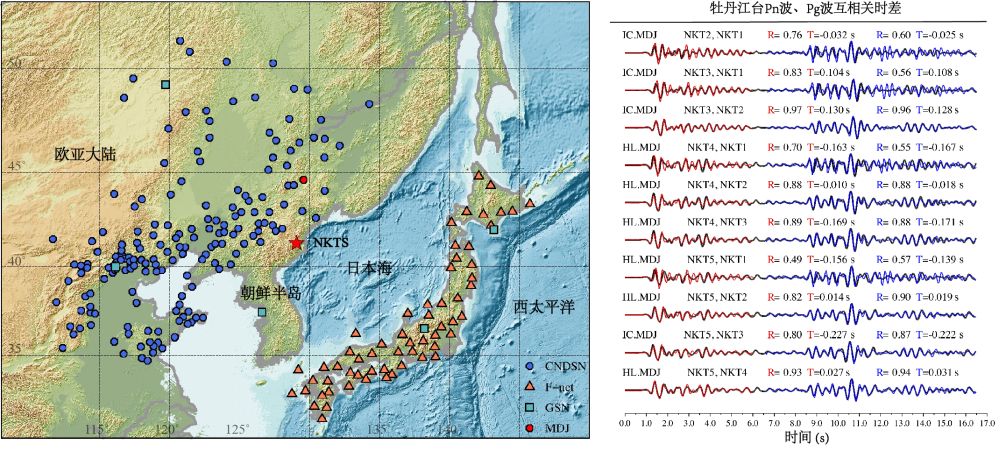

自2006年以来,朝鲜共进行了六次地下核试验,爆炸震级和破坏强度逐次增大。然而,因为震中位置和埋藏深度难以准确测定,致使核试验爆炸当量的估计误差达到一个数量级或更高,从而影响对朝鲜核试验装置的合理评估。由于核试验的震源深度极浅,地下结构复杂,以及缺少近场观测资料,更兼埋藏深度与起爆时刻之间存在较强的折衷,精确测定埋藏深度是一个关键但尚未完全解决的地震学难题。

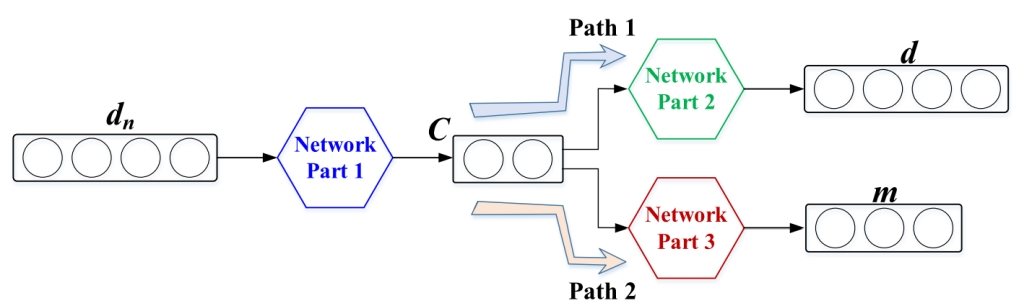

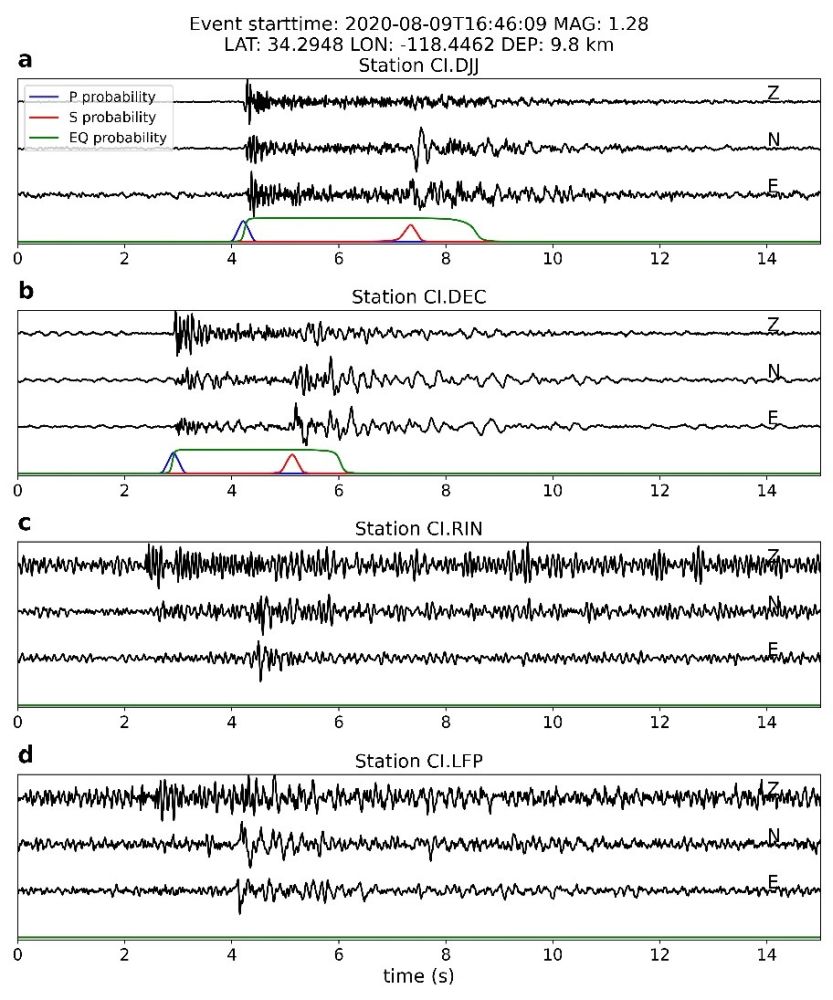

地震检测和震相拾取是地震学的重要研究内容,是研究地震活动性及地球内部结构的数据基础。近年来,基于深度学习的地震检测与震相拾取方法研究发展迅速。由于该类方法在精度、速度、鲁棒性等方面优于传统方法,其逐渐为地震学行业所接受并应用在实际科学问题研究中。然而,即使是目前在最大的公开数据集STEAD (Mousavi et al., IEEE Access, 2019)上表现最优的深度学习模型Earthqu...

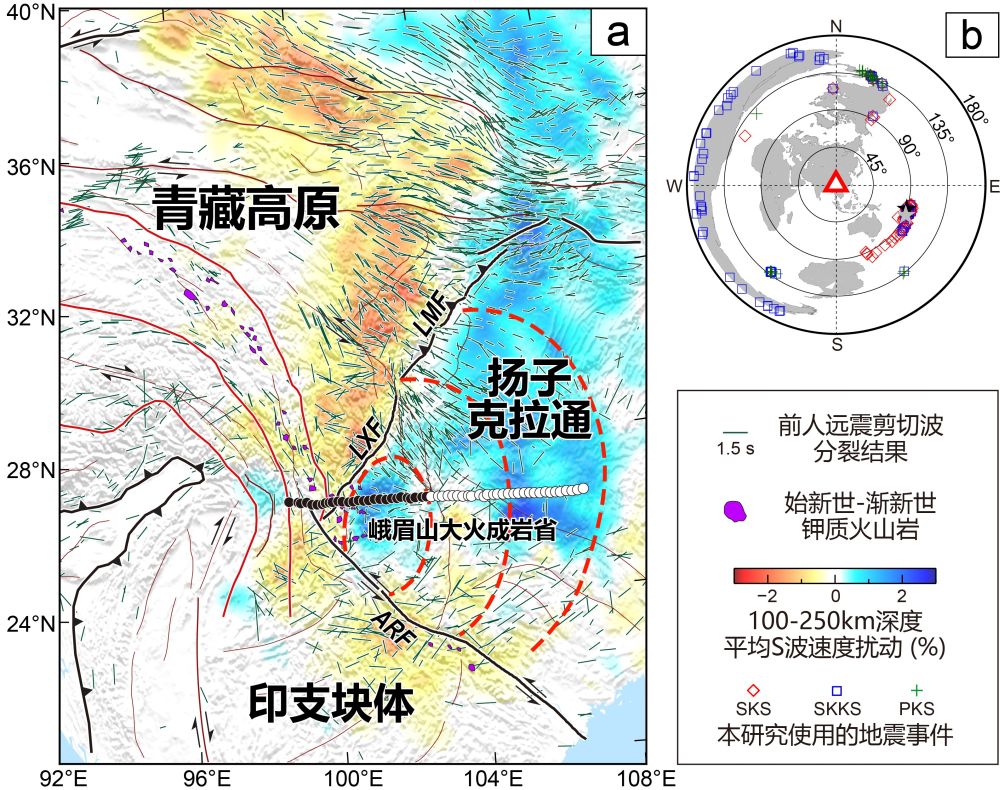

地幔柱,作为起源于核幔边界的热地幔上升流,会侵蚀克拉通岩石圈,并促使大陆裂解(Morgan, Nature, 1971; Hu et al., Nature Geoscience, 2018)。然而,最新的研究表明,在挤压应力构造环境中,地幔柱不仅不会导致克拉通裂解,反而会促使岩石圈缝合和再克拉通化(Liu et al., Nature,2021)。那么,地幔柱作用会对克拉通岩石圈的内部性质产生何...

綦超等-JGR:富铁橄榄石中的显微结构演化(图)

綦超 富铁橄榄石 显微结构 演化

2021/4/25

橄榄石的流变性质影响着地球和太阳系内其他行星上的多种地质过程。过去的实验研究发现橄榄石的流变不仅取决于应力、温度、围压、氧逸度、熔体含量、水含量等热力学参数,也受晶粒尺寸和显微结构所影响。过去对于此问题的研究主要聚焦于与地球地幔天然橄榄石成分相近的富镁橄榄石。然而橄榄石作为一种固溶体,它的成分可以从纯镁硅酸盐(Mg2SiO4,Fo)变化到纯铁硅酸盐(Fe2SiO4,Fa)。地球地幔中的橄榄石平均成...

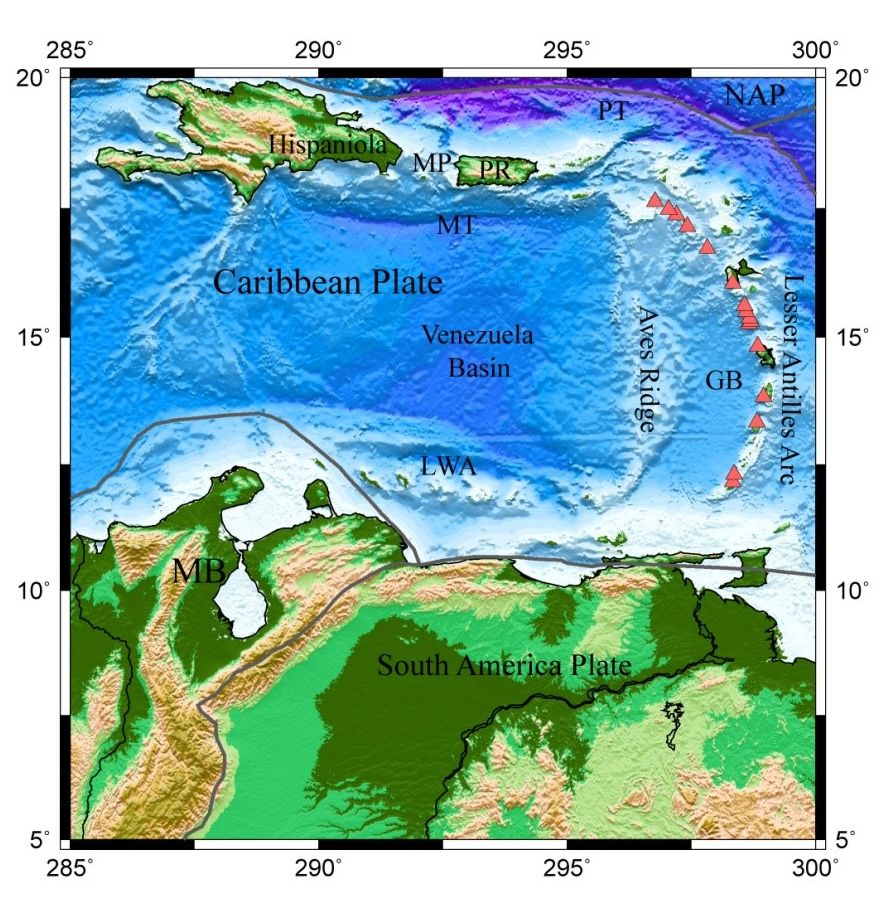

俯冲大洋板块的脱水及其对地幔结构的影响是长期受到关注的重要科学问题。前人研究已认识到,在弧下100±20 km深处存在大量脱水,这导致了地表火山岛弧的形成;俯冲板片滞留到地幔过渡带也会造成深部物质脱水。然而,在板片俯冲到两三百千米深的区域,如小安的列斯岛弧的弧后海域(图1),地表不存在火山活动,但一些深度分辨率较低的大尺度三维成像结果又显示上地幔低速异常。由此引出了一个广泛关切的问题:弧后海域地幔...

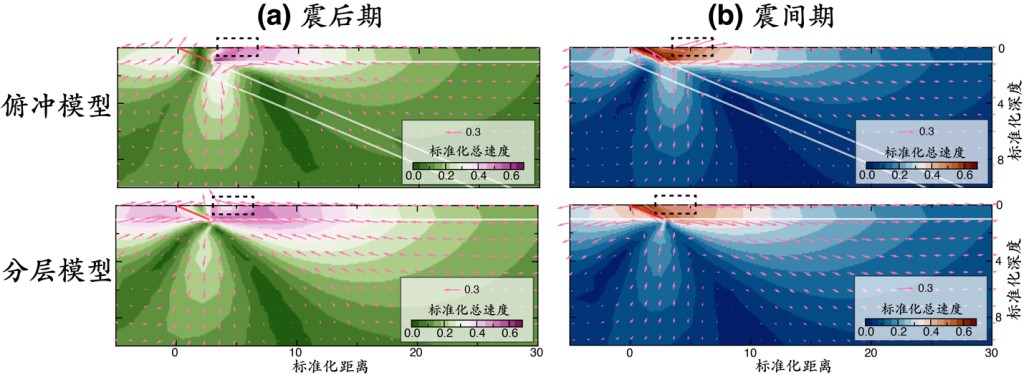

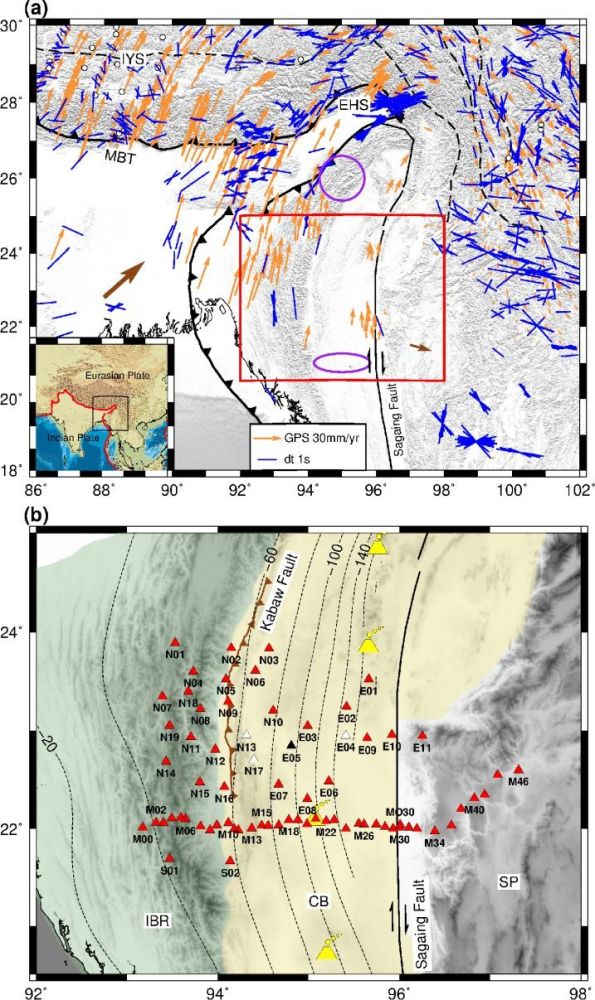

大约从55个百万年之前开始,来自印度板块和欧亚板块的持续挤压和汇聚作用使青藏高原平均抬升达4 km,同时也导致了高原内地壳和地幔物质的大量流失。数值模拟和大地测量研究普遍认为青藏高原东南缘是高原物质向外运移的主要通道。非常发育的深大断裂将这一地区划分为多个次一级构造单元,其中东南向运动并顺时针旋转的川滇菱形块体代表了地壳物质逃逸的主要部分。地质块体的运动主要受到断层走滑运动控制,因此地表观测到的地...

研究发现趋磁细菌可能是一类重要的微生物功能群,他们利用地磁场的定向作用,在有氧-无氧界面(OAI)中上下穿梭,从而将OAI上部有氧或微氧与其下部的厌氧环境联动起来,进而驱动碳、氮、硫和铁等在地球水生环境的无氧与有氧环境中的元素循环。有氧-无氧界面(OAI)是地球上有氧与无氧环境之间的过渡带。在地球的水生环境中(如海洋、湖泊、沼泽和河流),OAI主要存在于沉积物表层或者具有化学梯度分层的水体中。氧气...

应地球科学领域国际著名期刊《地球物理学研究杂志》Journal of Geophysical Research(JGR)邀请,天津大学地球系统科学学院刘静教授自2020年12月31日起开始正式担任JGRSolid Earth的副主编(三年期)。